私は殆ど物語を読まない。

小説なんて読書感想文で嫌々しか読まない。

そんな私でも小学生時代に何度も借りて読んだ本がある。

漫画だけどね。

僕の体の70%は

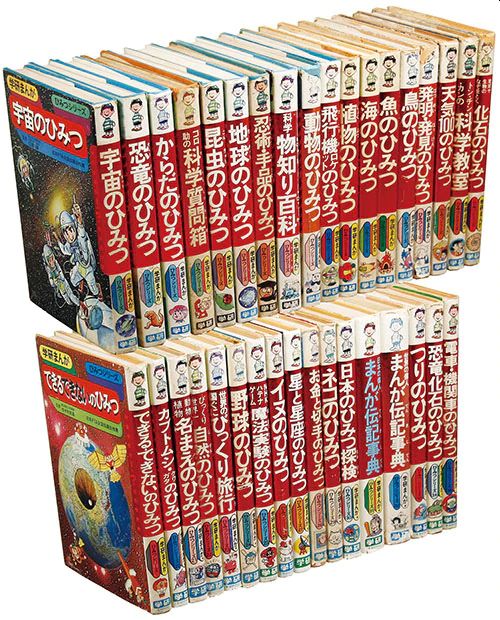

「学研まんがひみつシリーズ」

「集英社ガクマンシリーズ」

でできている

と言っても過言ではない。

因みに、論文やら古文書、図鑑はよく読むので活字が嫌いという訳ではないようだ。

その中でも、何度も何十回も借りて読んだ思い出深い二冊を紹介する。

オチ無しヤマ無しの糞みたいな日記だが、これもずっとお蔵入りになっていた日記の一つ。

まだ192件の未公開日記があるよー。

学研まんがひみつシリーズ

学習研究社(現・学研ホールディングス)が1972年から刊行した児童向け学習漫画シリーズ共通タイトル。

タイトルに「○○のひみつ」とつく。

2003年以後は『新ひみつシリーズ』が後継作品として発行されている。

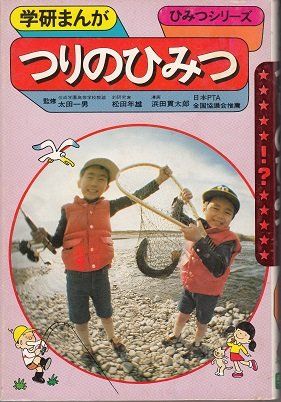

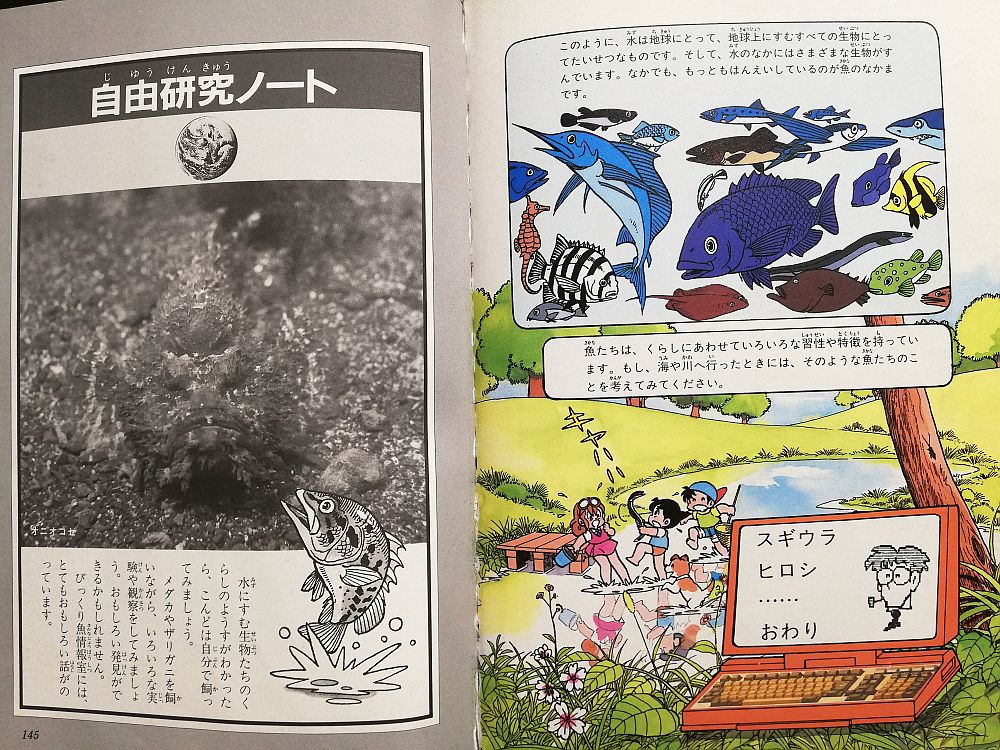

つりのひみつ

つりのひみつ

浜田貫太郎(漫画)

出版年月 1981年

めちゃくちゃ借りて読んだ本。

全く見なくても、最初のページは言えるね。

この本を見て「テナガエビ」の釣り方を学び、ずっと釣りたくて仕方がなかった。

でも、どこで釣れるのか知識が無かった・・・。

今年、30年の時が経過して、遂に「テナガエビ」釣りが実現した。

てか、普通に河口のどこにでもいるじゃん・・・ハゼと一緒。

ここで釣れるなら、広島でも太田川の大芝水門から高瀬堰の間で釣れてたな・・・。

この本に載ってるモツゴやオイカワなども釣りたい魚だった。

モツゴは近くの小川で網ですくえて、これも雑魚だと理解したけどね・・・。

で、改めて借りてきた。

もう図書館でも倉庫に置いてあり、タイトル知らないと借りることすらできない状態になっていた。

悲しすぎる・・・。

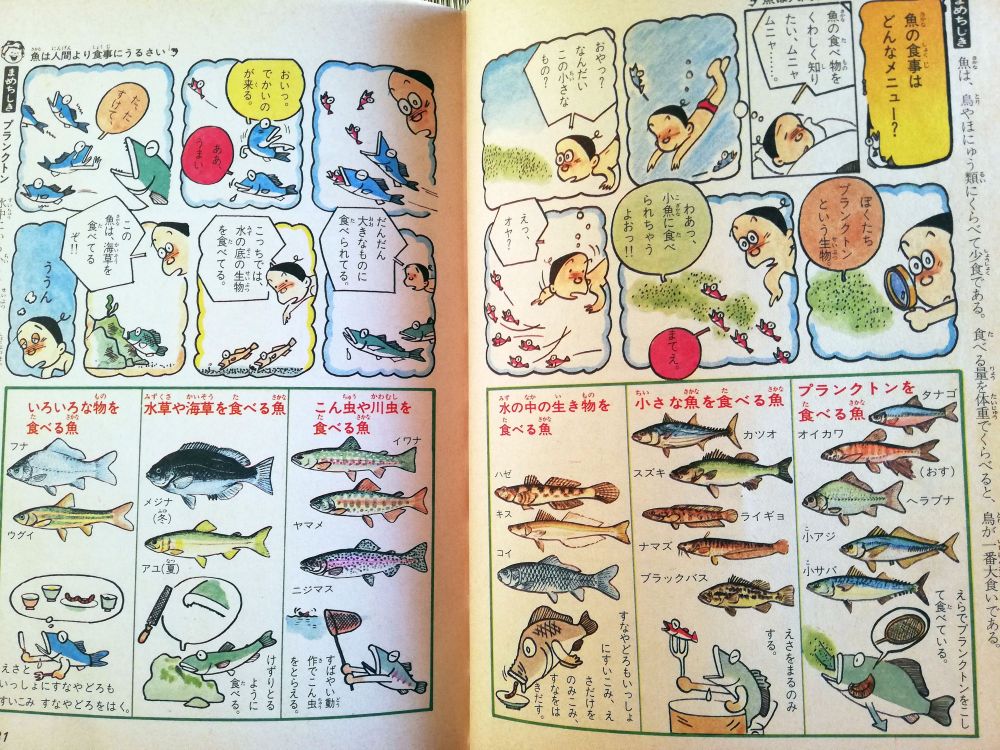

このページなんて印刷して机に貼ってた記憶がある。

で、改めて読んでみた。

なるほど。

大まかに覚えている。

ただ、

当時の違和感の理由が分かった。

海釣り

について殆ど書かれてない。

ここは日本よ。

海に囲まれている島国、日本よ。

むしろ、泳げるような小川が存在しないよ。

ハゼなどの河口の魚は載ってるが、アジやサバのようなサビキ釣りすら記載がない。

これ「つりのひみつ」よ?

ストーリーも繋がってないし、

著者の知ってることを詰め込んだだけ

の本だ。

加えて、魚が釣れるシーンは沢山あるが、何の魚か全く分からない。

正直、小学生低学年の時には何ども借りて読んだ。

が、知識が増えず本格的な本に移行していった。

集英社ガクマンシリーズ

現場の先生方との企画編集会議を重ね、昭和67年より一新される新指導要領を先どりして生まれた、まったく新しいシリーズ。

と本には書いてある。

先取り過ぎて存在しない「昭和67年」が出てきちゃった・・・。

そして「ガクマンシリーズ」なんて、Web上に何一つ情報が出てこない。

また、全12巻あるが、全巻揃っての写真も見つからず・・・・。

他の表紙も図書館で見たことがないなぁ・・・・。

理科に特化した本だが、1989年に小学生低学年の理科は生活に変わってしまった。

色々と不憫なシリーズだね。

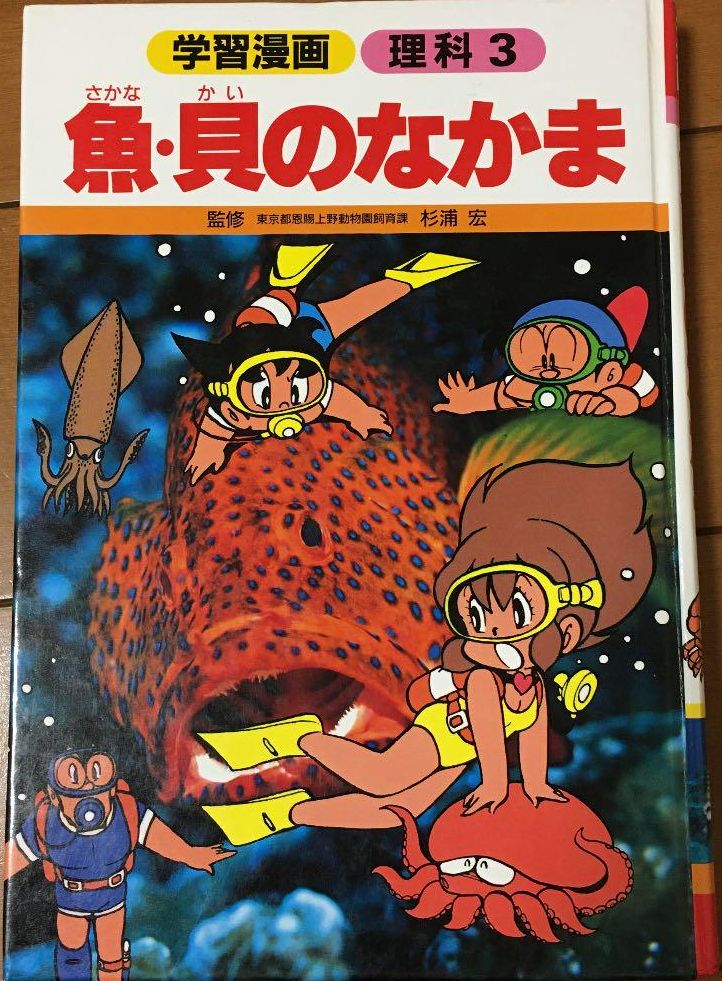

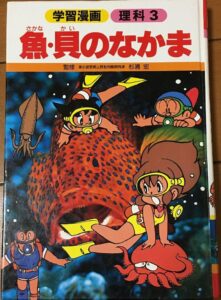

魚・貝のなかま

魚・貝のなかま (漫学画習 理科)

望月 かつみ (著)

杉浦 宏 (監修)

発売日 : 1988/8/5

出版社 : 集英社

これも何度も借り読んだ。

むしろ、こっちの方が借りた回数は多い。

あまりに私が借りるものだから、

同学校の生徒は、この本の存在を知らない気がする。

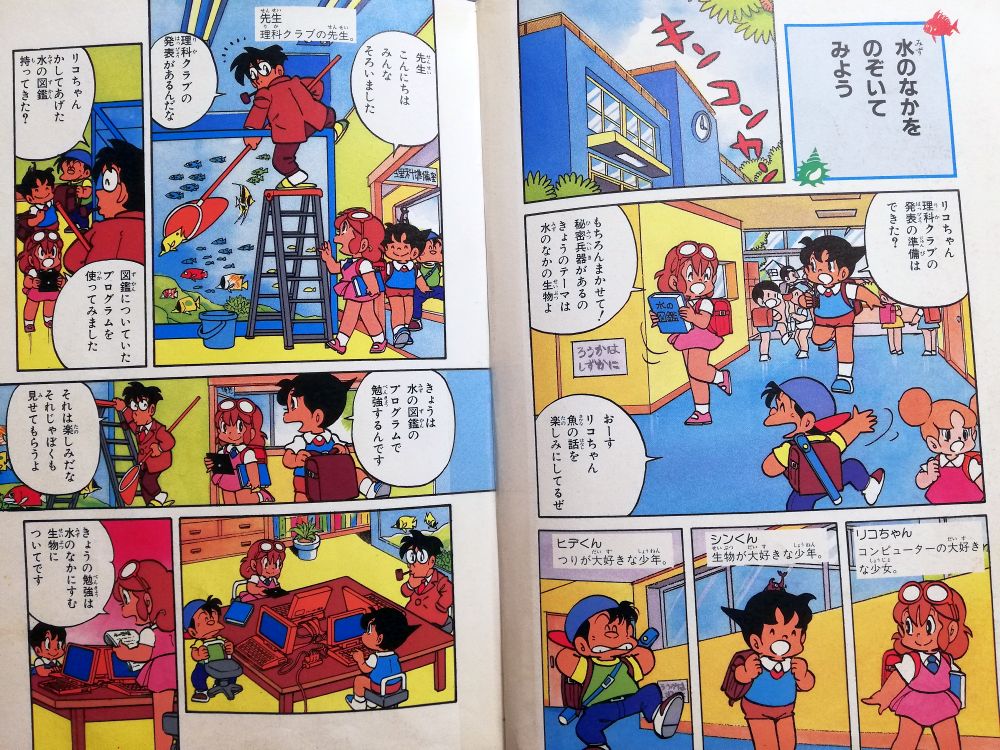

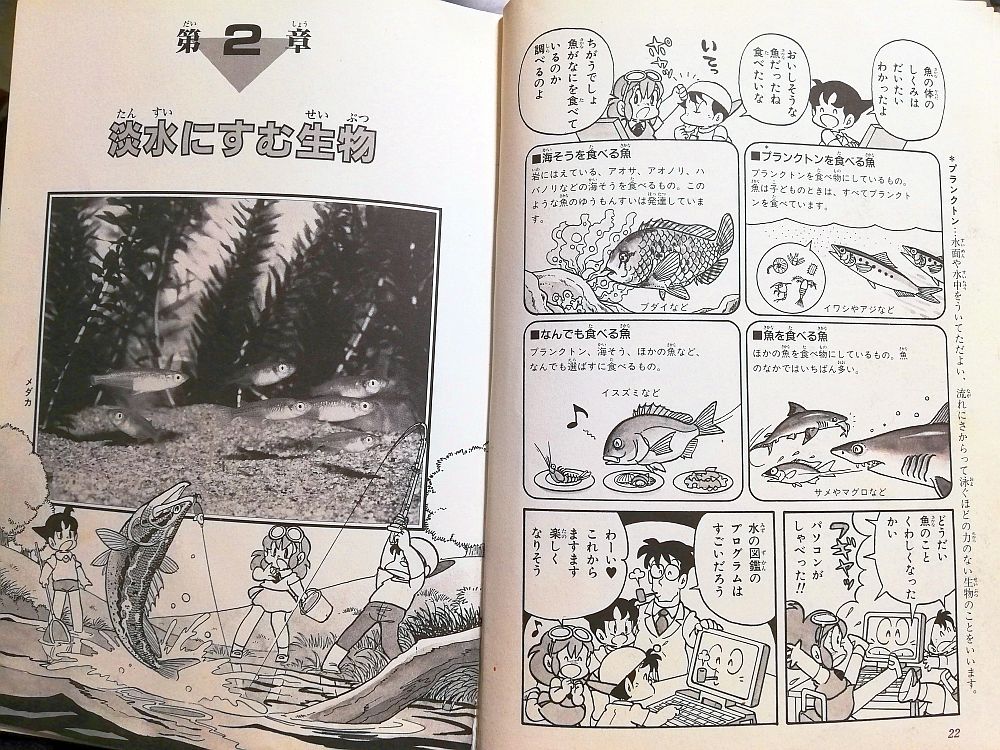

ストーリーは、理科クラブに所属する三人の同級生と一人の先生が魚や貝について調査する、ありふれたものだ。

ただ、多少のストーリーがある。

そして、学研まんがひみつシリーズと比べて

人間ドラマ

がある。

いや、人間ドラマといっても超薄っぺらいけどさ・・・

でも、当時、前述の「つりのひみつ」よりも高学年なお兄さん、お姉さんな読者を対象にしている印象を受けていた。

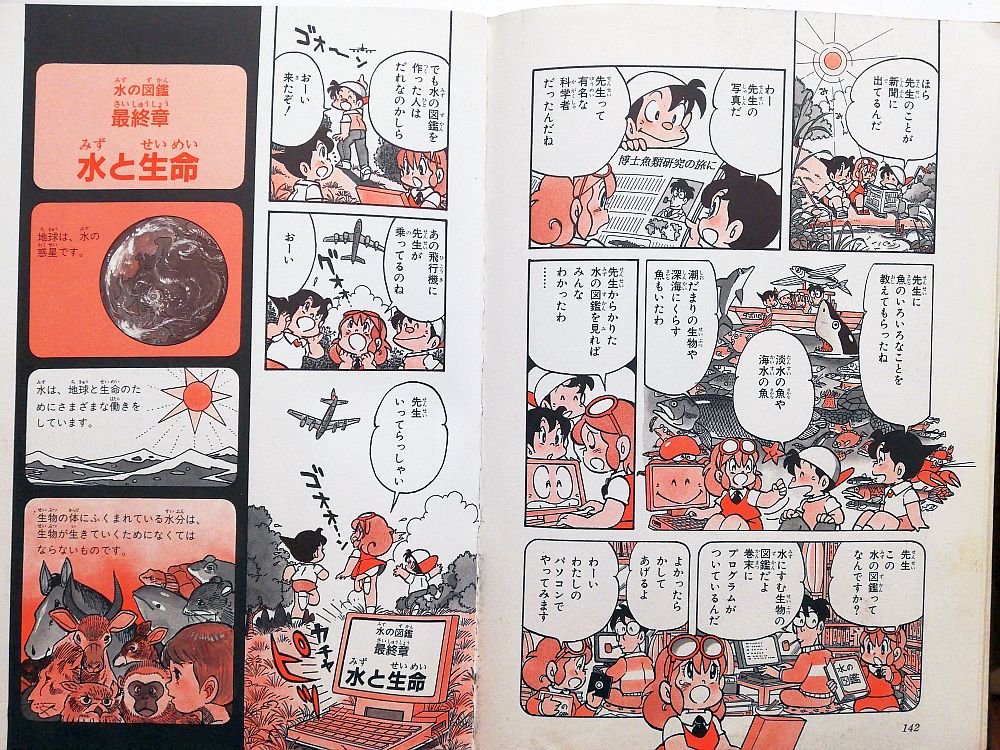

リコ「でも水の図鑑を作った人はだれなのかしら」

リコ「先生、いってらっしゃい」

先生と別れて、パソコンが自動的に動き始める。

水と生命(最終章)

そして、最後に、三人が気付かない中、

ひっそりと水の図鑑の製作者の名前が書かれる。

「魚・貝のなかま」の本で「水の生命」と説いて、ひっそりと物語が終了する。

なんか良い。

ともかく、これで

スギウラヒロシ(杉浦宏)氏

を知った。

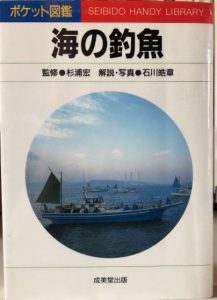

そして、彼の監修した

海の釣魚

の本も購入した。

いや、偶然だけどね。

そして、

考えるコンピュータ(人工知能)

に興味を持ち、大学の専攻とした。

いや、知らんけど。

まとめ

未だに図書館で調べれば見つかると思っていた。

でも、タイトルを知らないと手に取る事ができなくなっていた。

悲しい。

そもそも、

「学研まんがで理科を学ぶ」

というカルチャーが無くなっているね。

歴史の本は多いけど、理科離れの理由の一つは、これじゃない?