保田(やすだ)家先祖の麓屋良左衛門(1690年~1760年頃)は安芸国 下黒瀬で村役人(庄屋)。

その一人っ子「麓屋保吉」は母が他界し継母の手に育てられたが、不遇なため広島に出て、仁保島村に来た。

という遺言が残っている。

牡蠣仲間にも属してるし、古来より仁保島の人間だと思っていたら、黒瀬村出身とのことで黒瀬村の調査開始。

下黒瀬は、江戸時代は津江村、兼沢村で構成されていた。

※ 明治22年(1889年)4月1日 下黒瀬村 ← 津江村、兼沢村

※ 昭和29年(1954年)3月31日 黒瀬町 ← 黒瀬村・乃美尾村・中黒瀬村・下黒瀬村

黒瀬町郷土史研究会(25人程度、東広島郷土史研究会とは別)の木原和行さんに事前アポなしで電話して事情を伝えたところ・・・・

兼沢村に関しては、麓屋という名前の庄屋はいません。

「賀茂郡役附諸家名録(宮尾敬三:先祖は阿賀の割庄屋)」があるので、名前を教えてくれたら調べますよ!

あっさり承諾。

で、期待して一週間後

1800年代からしか掲載されてませんでした~えへ♪

・・・・、図書館で借りて見てみました。

また「黒瀬町史 通史」を購入、「黒瀬町史 資料編」を借りました。

木原さん曰く「人に注目して郷土誌を作成していない」との事なので、まとめました。

黒瀬村の村役人の名を知ってる方は情報を下さい。

特に1600年代から1700年代後半の村役人の情報は大歓迎!

黒瀬村の特徴

強力な地域権力が本拠を置いたわけでもなく、大規模な寺院が存在したわけでもない。

どの村も米麦二毛作を主体とする純農村であり、商品作物の栽培はほとんどみられない。

文献も乏しい。立派な五輪塔があるわけでもない。

規模の大きな町や港など広域的な経済拠点があったわけでもない。

要するに何もない・・・と「黒瀬町史」には書かれている。

何もないから仁保島に移り住んだ・・・と考えるのが自然かな。

年表

前述通り、歴史文献上に黒瀬の名前は殆どなし。

| 805年(延暦24年) | 「安芸国賀茂郡」という表記あり(日本後記) |

|---|---|

| 1183年(寿永2年) | 「西条」という文字が史料上にあり(広島県史 古代中世史料編) |

| 1289年(正応2年) | 「黒瀬村」という文字が史料上にあり(沙弥某譲状) |

| 1358年(正平13年) | 「東条郷之内三永村」という記述あり(広島県史 古代中世史料編) |

| 1466年(文正元年) | 「賀茂郡東条郷黒瀬村」「東条郷黒瀬村津江保」という記述あり(樋之上八幡神社棟札名) |

| 1466年 | 黒瀬村の領主の新居氏、岩山頂上に山城を築いた |

| 1509年以前 | 大内氏給人領、大内氏から黒瀬氏(岩屋名3貫70文)への給地あり |

| 1509年以降 | 神保氏(10貫)への給地あり |

| 1554年(天文23年) | 10月、郷原と津江の境にある岩山城が毛利氏によって攻められた。大内氏の勢力が一掃された後の東西条・黒瀬一帯は小早川隆景の支配下となる |

| 1564年 | 兼広に小早川氏家臣井上春忠知行地あり |

| 1580年以前 | 厳島社領あり |

| 1586年 | 天正の陣(豊臣秀吉の四国征伐)のとき、城主黒瀬飛弾守道信が「野々市の原の戦い」に出陣して戦死 |

| 1625年 | 「黒瀬村」の呼称は消滅していった(広島県史II) |

| 江戸時代 | 銀納義民(ぎんのうぎみん)の事件 |

近世黒瀬地域の中世以前からの伝承を持つ旧家

地名がついた姓の一族もいるが、大半は武士からの帰農した一族が占めている。

これらの旧家は代々村役人を任されている。

我が先祖の姓はなし。「芸藩通志」が1800年代に書かれたものなので、1600年代から1700年代の人物は記載はないだろうね。

| 林氏 | 南方村、先祖は林長右衛門。天文の頃、村方庄屋役相勤 |

|---|---|

| 加藤氏 | 川角村、毛利家の末侍。兼沢村の高下崎の居候後、当村に来る |

| 小梨氏 | 兼沢村、小梨新兵衛は土肥実平(鎌倉時代初期にかけての武将。桓武平氏良文流中村宗平の次男。小早川氏の祖)の孫。豊田郡から来て延宝、1673年以後、里職となる |

| 宗近氏 | 宗近の名字の地とする在地勢力、森近村、先祖は宗近善右衛門 |

| 土肥氏(土井) | 宗近式部入道覚寿の子孫。宗近柳国村、先祖は土肥能登、嘉応年間、隣村二山城主なり。兼沢村の富農経営 ※土居は屋号で、本姓は内田であったが、明治3年平民に氏の称が許可され屋号をとって姓とした。土井とも称される。 |

| 郷原氏 | 黒瀬村郷原を名字の地とする家 |

| 黒瀬氏 | 黒瀬村を名字の地とする家、黒瀬右京進有真、黒瀬平右衛門尉宗清、黒瀬与三兵衛尉吉清など |

| 菅田氏 | 菅田村に土着して割庄屋や菅田村庄屋などを務めた、屋号は原屋、同族は小原屋と三原屋 |

| 神保氏 | 瀬野川沿いの宿送役を務めた |

| 進藤氏 | 乃美尾村、進藤宗兵衛とて毛利氏に仕えた。南方村庄屋などを務めた家、寛延宝歴の頃 |

| 脇氏 | 乃美尾村、脇屋義助(南北朝時代初期の武将。新田朝氏の次男で新田義貞の弟)の子。毛利元就に属す。乃美尾村庄屋などを務めた家。義治は四国に逃れた |

| 西亀氏 | 大多田村、先祖は西亀織衛、毛利家に属し、天正文禄の頃、当村に移す、同族は中辛屋 |

| 田坂氏 | 割庄屋や大多田村庄屋などを務めた、青木城城主「西亀織衛」の子孫 |

| 宗像氏 | 菅田村、先祖は宗像掃部丸(大友方の武将)、今川義元に仕えたが帰農。慶長年間に里職となる |

| 荒谷氏 | 国近森近村、先祖は荒谷内蔵丞(芸備国衆家臣団)、永正、天文の頃、小早川氏に属す後農民となる、割庄屋や国近森近村庄屋を務めた家、宗近氏に代わって森近に入った |

| 小川氏 | 切田村、先祖は小川民部成国、天文の初め、北村に住す |

| 佐々木氏 | 津江村、先祖は佐々木左門高古。安芸郡、熊野村、佐々木と同族なり |

| 高橋氏 | 黒兼氏、村瀬幸助 |

| 有田氏 | 元和8年、以後、今で10代 |

| 木原氏 | 屋号は「岡田」。平賀氏の分家 |

| 平賀氏 | 地主経営者。屋号は「平屋」。元寇の時代より安芸国にあり、戦国期に小早川氏庶流からの養子が平賀家を継いでいる |

| 房田氏 | 先祖は海老根城の城主「房田万五郎」。庄屋同格社倉頭役を勤めた。 |

中世黒瀬村内部の地域構成

「土井(城主の館)」「土居」「屋敷」「佃」などの地名の多くは、中世以前において在地の有力者が拠点を構えた場所を意味する可能性が高い。

黒瀬郷と各村の特徴・歴史

「芸藩通志」によると、現黒瀬町に含まれる16ヶ村と、北東に続く馬木村、西南に続く現呉市域の郷原村を含めた18ヵ村を黒瀬郷としている。

黒瀬川は湾曲が激しく、そうした曲がったところを「クルメキ」「クルメ」というので「クルメの瀬の川」が訛って「クロ瀬川」になったという説がある。

馬木村

「国郡志下調書出帳」によれば、荒高が18石余あり、「西北に大川有とも土地柄高く故大川水不懸、出水雨池水のミニ而水乏」という劣悪な水利条件のため、畠が比較的多かった。

村役人一覧

- 庄屋 内藤周助(河原田) 天保3年11月(1832年)

- 庄屋格 内藤周助(河原田) 天保3年1月

- 社倉十人組頭取 内藤周助(河原田) 文政12年(1829年)

- 庄屋 田坂久右衛門(胡屋) 天保3年、文政12年(1829年)

- 庄屋 木原修平(岡田) 文化14年(1817年)、文政6年

- 庄屋同格 内藤周助(河原田) 安政2年(1819年)

- 社倉 鍛冶屋千次郎 天保3年

- 庄屋格 鍛冶屋千次郎 文久元年

国近森近村

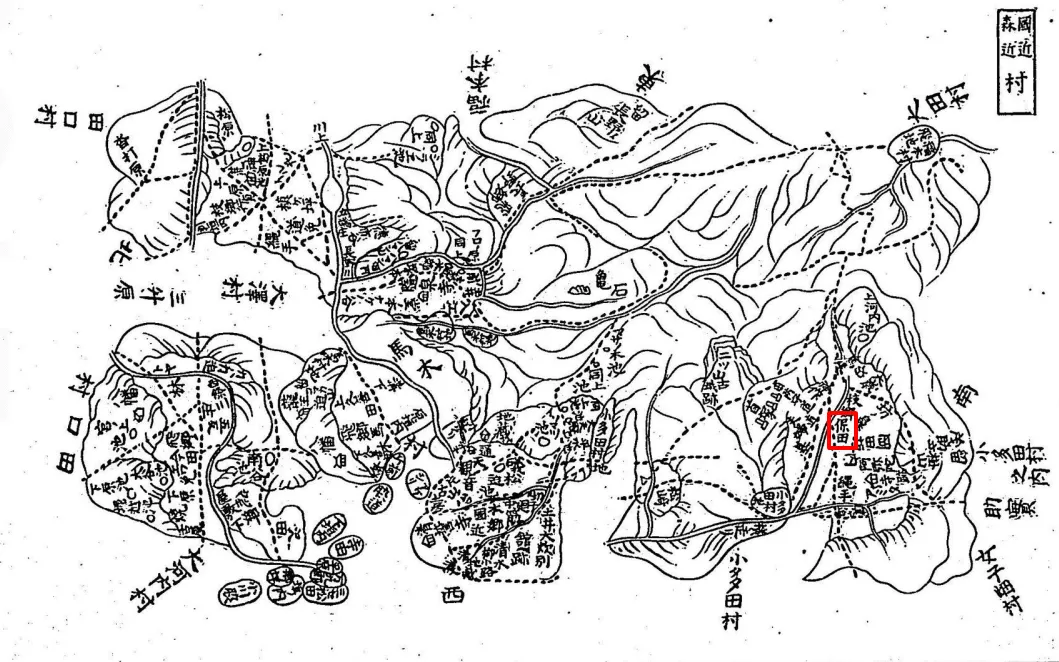

「芸藩通志」に「此村もと国近、森近と、今の支郷行定、保田(やすだ)、飛郷の馬木、今田、大河内七名、各一村にて有けるが、後、国近村、森近村と二に分れしと、また二名を結び、一村とす」とあり、南部を国近、北部を森近という。

つまり、かつて次のような村だったのだが、

- 国近村、保田村、馬木村、今田村、大河内村、行定村、守近(森近)村

統合されて、

- 国近村(国近村、保田村、馬木村、今田村)

- 守近村(大河内村、行定村、守近(森近)村)

最終的に「国近森近村」となった。(1601年)

当時の庄屋筋である荒谷氏は、上三永(かみなが)の荒谷家の本家といわれ、小早川氏から三永村に給地を与えられている(荒谷文書)。

元和五年(1619)の安芸国知行帳には「国近守近村」として高502.56石が記され、正徳2年(1712)までに507.586石となった(所務役人頭庄屋郡村受方記)。

森近村は米麦二毛作を主体とする純農村であり,商品作物の栽培はほとんどみられなかった。明治5(1872)年の地租改正時で同村の地積は約18町,戸数は62戸,人口は287人

慶長期以来衰亡していた、国近の保田阿弥陀寺が元禄6年(1693年)牛田新山に引き移された(知新集、済美録)

村役人一覧

- 割庄屋 荒谷市良右衛門 天明年代(1781年)

- 割庄屋 荒谷千助

- 割庄屋同格 木原修平(岡田) 嘉永7年

- 庄屋 木原哲四郎(岡田) 弘化元年、弘化4年

- 庄屋 市郎右衛門 安永9年(1980年)

- 庄屋 木原修平(岡田)天保2年、文政12年(1829年)

- 社倉 新屋政太郎

- 社倉 梶屋冨三郎 天保14年

- 組頭 大土井宗十郎

- 割庄屋格 木原哲四郎(岡田) 慶応2年

- 社倉 佛崎吉郎兵衛 文政4年

- 社倉十人組頭取 佛崎吉郎兵衛 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 割庄屋 荒谷千助 文政12年(1829年)

- 庄屋格 佛崎吉郎兵衛 嘉永4年

- 庄屋格 荒谷武太郎(岡垣内) 慶応4年(1868年)

- 割庄屋 荒谷市郎右衛門(岡垣内)

- 先庄屋 木原健次(岡田)

- 庄屋 荒谷清次郎(岡垣内) 享和元年(1801年)

- 社倉十人組頭取 庄右衛門 享和元年(1801年)

安田(保田)(やすだ)

保田古墳の存在が示すように、非常に古くから拓けた土地であることは間違いない。

竹保川流域の大半を占め、景観的にも顕著なまとまりを持っている。

近世村成立後は、国近森近村と小多田村に分断され、国近森近村に属した部分を示すと考えられる。

慶長6年(1601年)の「安田検地帳」には「ふちかさこ」(藤ヶ迫)・「ひかし」(東垣内)・「かみのかいち」(上垣内)・「はんさう」(晩造)・「といのまえ」「といのほり」「といの内」(土井)など現在と同じ地名を確認できる。

「土井」地名の近くが阿弥陀寺跡にあたり、この辺りが「安田」の中心部であったとみられる。

保田古墳

弥生時代の古墳(出土品より古墳時代後期では?)で横穴式石室を持つ古墳。

前方後円である可能性があり、27~28m前後の規模と推定。

東広島市指定史跡「保田古墳群」は、従来、4基の横穴式石室墳と考えられて来ましたが、そのうち3基は、墳丘がほとんど連続していて、三石室を有する長円形墳という説もありました。市史編纂事業に伴う、市教委による初の発掘調査で3つの横穴式石室を備えた前方後円墳である可能性が出てきました。

3つのうち中央の横穴式石室はほぼ完存していますが、両側の2基は破壊されて大きな盗掘跡が残っていました。今回の調査で、西側の石室跡を調査した結果、基底部を検出。全長5m、幅1.5mの規模であることも分かり、須恵器や短刀などの副葬品も見つかりました。

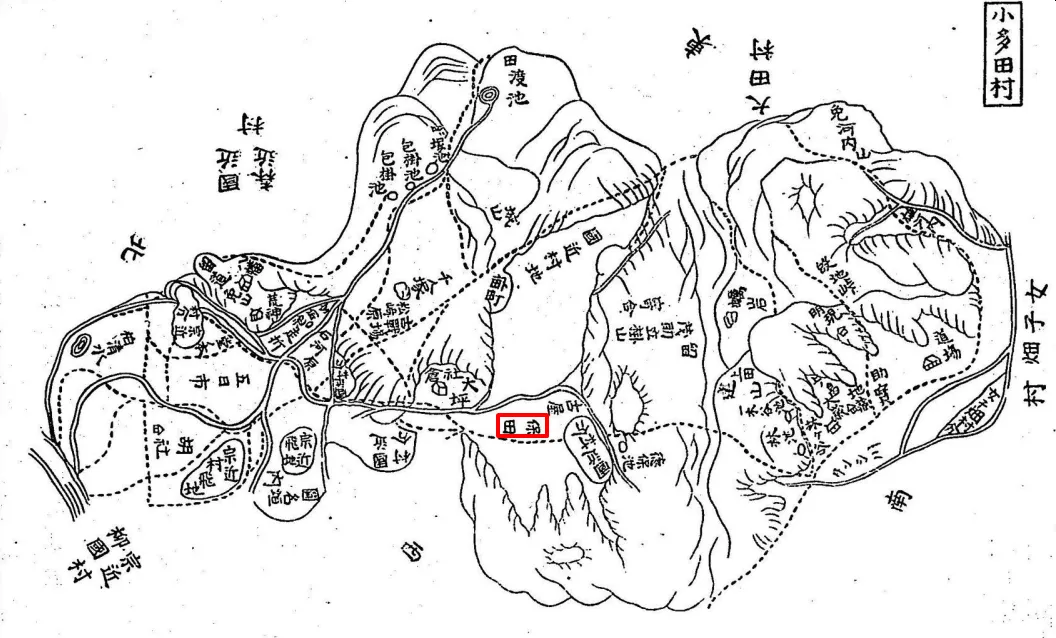

小多田村

「芸藩通志」は「村内にも山多く、助実(すけざね)、保田(やすだ)、五日市(いつかいち)と三に分る」とある。

同書付載村絵図によれば、小多田村と馬木村に飛郷が記される。

他村の飛郷によって村が助実(すけざね)、保田(やすだ)、五日市(いつかいち)に分けられていたことが知れる。

小多田村の五日市組・保田組、国近村の本郷組・保田組、馬木村の実森組の氏神(神社弾(1874年))として、道免八幡宮(小多田・道免八幡神社)があり。

村役人一覧

- 袴御免 岡田屋慎平 天保10年袴着用

- 社倉主役 岡田屋慎平 天保10年

- 社倉支配役 岡田屋慎平 弘化3年

- 庄屋 岡田屋慎平 文政8年、 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 新七 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 保兵衛 文政12年(1829年)

- 割庄屋格 岡田屋慎平 嘉永4年

- 社倉 閑三郎(三成屋)

- 社倉 郡次郎(三成屋)文久3年

- 組頭格 三成屋閑三郎 文政12年

- 社倉 三成屋閑三郎 天保6年

- 庄屋格 三成屋閑三郎 万延元年

- 社倉 上段正平

- 組頭同格 梶屋冨三郎 天保6年

- 社倉 佐一郎(高田屋) 嘉永3年

南方村

「芸藩通志」によれば「当村昔は三永村とよびしといふ、里民の家、伝来の古文書にも三永方とあり、訓の転じたると思はる」とある。

溜池が黒瀬郷で最大の19ある。こうした地理的特性は大雨の際には逆に河川の氾濫を引き起こした。

「国郡志書出帳」によれば、延宝3年(1675)、寛保2年(1742)、延享2年(1745)などに、洪水による田畑の流出で隣接乃美尾村との境界が不分明となり、その復旧も人手不足で容易でなかったとある。

村役人一覧

- 庄屋 林長右衛門 天文の頃(1532年~1555年)

- 庄屋 林彦十郎 享保年中(1716年~1736年)

- 庄屋 雄平 文政12年(1829年)

- 庄屋 敬三 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 北岡柳蔵 文政12年(1829年)

- 社倉主役格 林敬三(岡土居)

- 庄屋 来二(若狭屋) 弘化元年

- 庄屋 林秀太郎(岡土居) 弘化2年

- 庄屋同格 麻生秀兵衛(高田屋) 天保11年(1840年)

- 庄屋 北岡柳蔵

- 社倉 北岡保平

- 社倉 北岡所平 安政6年

- 組頭 高橋健二

- 庄屋 勘兵衛

- 組頭 進藤貞右衛門(猿田)

- 庄屋 平兵衛 正徳年中

宗近柳国村

「芸藩通志」によれば「此村もと二村を併せしと見ゆ、慶長年中までは宗近村・養州村と書しが、いつの頃よりか柳国の字に改めしとなり」とある。

宗近柳国村の庄屋仙助に小多田村庄屋の兼務を申し付ける。

村役人一覧

- 庄屋 直助 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取当分組頭 木原修平(岡田) 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 甚八 文政12年(1829年)

- 庄屋 大坪新太郎

- 庄屋 木原哲四郎(岡田) 安政2年

- 社倉 三成屋閑三郎 天保2年

- 庄屋 木原修平(岡田)天保2年1月

- 村百姓 土肥源右衛門(享保年中に帰農)

- 庄屋 原八郎 慶応元年

- 社倉 堀越清太郎 文久3年

- 社倉 梶屋吾一郎 慶応元年

乃美尾村

賀茂郡黒瀬郷に属する18ヶ村中最大の村。

「芸藩通志」によれば「民産、工商、雇夫の類あり」としている。

享保3年(1718)の享保の百姓一揆は検地の中止、口米の廃止、御新格廃止など18項目を掲げて高田郡の農民1047人が3月29日に乃美尾村に入った。その際、四日市からの急使で願いの条々が聞き届けられた事を知り、解散して帰村した(鶴亭日記・川上村史)

村役人一覧

- 庄屋 脇八十八 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 来次 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 民三郎 文政12年(1829年)

- 組頭 順平 文政12年(1829年)

- 社倉主役同格 進藤宗平(国信) 天保2年

- 庄屋 脇亀之助(上野屋)

- 庄屋 進藤宗平(国信) 文政4年、天保元年

- 社倉 若狭屋来二

- 割庄屋 脇万右衛門

- 割庄屋 脇万左衛門 文化文政期~明治初年

- 割庄屋 脇八十八 文化文政期~明治初年

- 社倉 森房秀三郎 文久元年

- 庄屋格 神台理十郎 明治元年

大多田村

賀茂郡の「国郡志下調郡辻書出帳」によると、村で少しずつ織出される木綿のうち「黒瀬郷大多田村木綿宜、晒木綿等も仕、広島・尾道等へ売出し藍附等も宜敷由」ということで、大多田村木綿の評判を得ている。

村役人一覧

- 割庄屋見習 田坂久右衛門(胡屋) 文政11年

- 庄屋 田坂永六郎(胡屋) 嘉永3年12月

- 庄屋 田坂健太郎(胡屋) 嘉永3年

- 庄屋 田坂健三郎(胡屋) 文政12年(1829年)

- 引受 田坂久右衛門(胡屋) 嘉永3年

- 社倉 徳三郎

- 社倉十人組頭取 三郎次 文政12年(1829年)

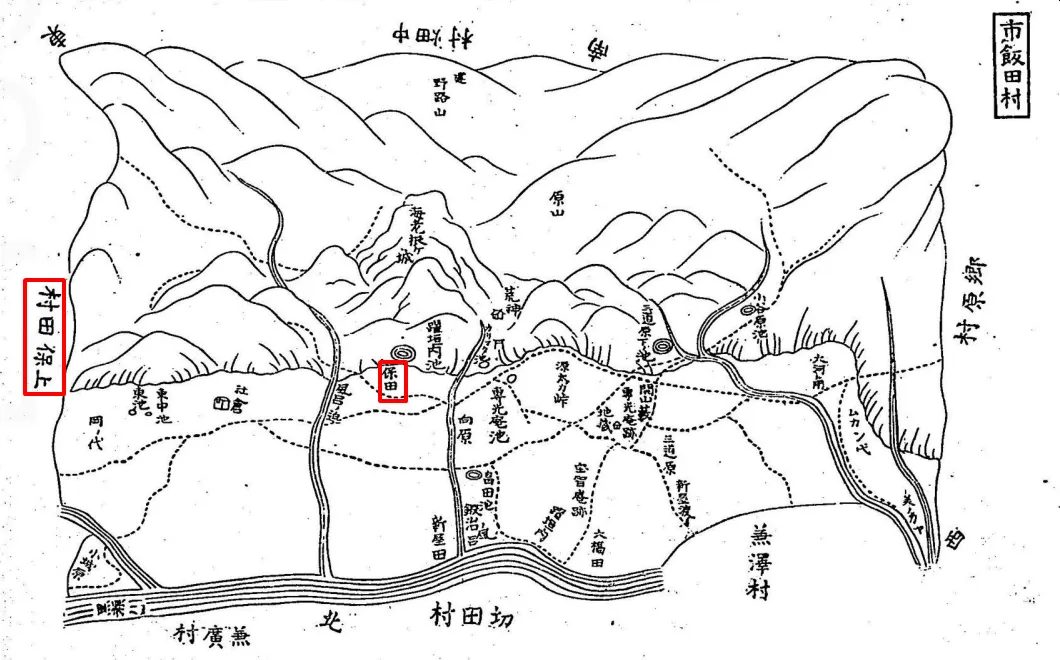

市飯田村

「芸藩通志」によれば、戸数98、人口408、牛47、馬1。

村役人一覧

市飯田村歴代庄屋

| 寛延2年(1749)―明和元年(1764) | 元右衛門 |

|---|---|

| 明和3年(1766)―寛政元年(1789) | 新五郎 |

| 寛政3年(1791)―文化元年(1804) | 弥右衛門 |

| 文化2年(1805)―文化14年(1817) | 代吉 |

| 天保6年(1835) | 石井小平太(下次郎丸) |

| 文化15年(1818)―嘉永元年(1848) | 藤原常兵衛(坪屋) |

| 嘉永元年(1848)―文久2年(1862) | 平賀礼三郎 |

| 文久2年(1862) | 平賀隆右衛門 |

社倉 山本格平 文久9年

社倉十人組頭取 山本格平 文政12年(1829年)

割庄屋 伊右衛門 文政八年(1825)一月、「鶴亭日記」

割庄屋 彦五郎(黒瀬町史 資料編 p.200)

上保田村(かんぼうだ)

「芸藩通志」に「永禄の頃は神房田と書しよし」とあり、元和五年(1619)の安芸国知行帳には「上房田村」として記す。広島藩御覚書帖には「上保田村(明暦4年:1658年)」となっている。

賀茂郡内では最小規模の村であった。

上保田村出身の有力者に平賀家がいる(市飯田村の庄屋や賀茂郡の割庄屋などを勤めた)。

村役人一覧

- 庄屋 平賀幾次郎(平屋)~文政8年

- 庄屋 平賀要兵衛(平屋)文政8年、文政12年(1829年)

- 庄屋 平賀礼三郎(平屋)~安政元年

- 庄屋 平賀隆右衛門(平屋)安政元年~万延2年(1861)

- 割庄屋見習 平賀礼三郎(平屋) 弘化2年

- 割庄屋 平賀礼三郎(平屋) 文化文政期~明治初年

- 庄屋同格社倉頭役 房田要兵衛

- 御用係 平賀要兵衛(平屋)

- 野路山御用懸り 平賀要兵衛

- 社倉 蔦屋浅助 文政11年

- 庄屋同格 阿井和左兵衛(阿井) 天保11年

- 社倉 入江彦一郎 安政元年

- 社倉組頭十人組頭取 浅助 文政12年(1829年)

- 庄屋同格 阿井和三兵衛(阿井) 天保11年(1840年)

- 組頭同格 阿井和三兵衛(阿井) 文政12年(1829年)

房田(保田:ぼうだ)

上保田村においては、黒瀬川に近い北端部に「房田郷」の地名がある。

近世市飯田村内の北東部に「保田(ぼうだ)(現在の地名では「上房田」「下房田」)」地名がある。

小城原と申すほのきは保田(房田)万五郎下屋敷之田にて小城原と申ほのき(市飯田村国郡志書上帳写(広島大学蔵筆))

享禄年間(1528年~1532年)頃に房田万五郎が黒瀬川の洪水によって溺死とある(上保田村国郡志書上帳)。

「恵比弥城 (えびね)」は字中黒瀬市飯田にある。天文年中(1532~1554)保田(房田)万五郎の所居。天文23年10月10日その養子杢之進宗友に至つて毛利氏に降り、城を焼き捨て城下の兵部の宅趾(上保田と市飯田の境)に移り住んでいたという。

房五郎義友は天文15年(1587)正月二十日八十一才で歿している(賀茂郡古城史 P.21(著作編集兼発行人・岡本清徳氏、昭和36年8月1日発行))

海老根城(市飯田)

- 城主は「房田万五郎」

- 「房田万五郎」の養子「房田杢之進宗友」は大内氏に仕え、1561年に岩山城が毛利氏に攻略された際に降参し、海老根城を焼き払い下屋敷に移った。

- 「房田万五郎下屋敷」は上保田村の黒瀬川沿いにあり、堀の形が残っている(国郡志書上帳)

- 「房田宗友」の子「房田万四郎」が肥後国名護屋で戦死して断絶した

- 上保田村の「(房田)要兵衛」は名字が「房田」とする由来書を持っていた

要するに、広島県東広島市黒瀬町市飯田地区に海老根山という標高315mの山があります。

この地区にはかつて「海老根城」(海老根ケ城)という城がありました。房田万五郎が城主を務めていた記録(室町時代末期)が残っています。

文献によっては「ゑひ祢が城」という文字だったりします。

房田氏は大内氏の配下にありましたが、1561年に毛利氏が近くまで攻めて来た際に海老根城を焼き払って逃げました。

菅田村

賀茂郡の「国郡志下調郡辻書出帳」によると、「近年瓦油瓦少々宛焼出し、近隣の村々へ売出申候」と記す。

文政12(1829)年時点で村高169石余り,戸数68戸,人口321人の純農村。

村役人一覧

- 庄屋 菅田七郎右衛門(原屋)

- 庄屋 宗像儀兵衛 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 来助 文政12年(1829年)

- 肝煎 宗田七次郎(平光屋)

- 庄屋格 神屋理十郎 慶応4年

- 割庄屋格 宗像儀兵衛(菅田三良左衛門)

- 庄屋 原八郎 嘉永4年

- 庄屋 原七左衛門 慶応元年

- 野路山引受役 原八郎 慶応3年

- 社倉 神台理十郎 天保8年

川角村

「国郡志書出帳」によれば、延宝3年(1675)、寛保2年(1742)、延享2年(1745)などに洪水で田畑が川成となり、農民が苦しめられたとあり。

「芸藩通志」によれば、戸数50、人口208、牛25。

村役人一覧

- 庄屋 加藤貞助(森久保) 天保13年、文政12年(1829年)

- 社倉 加藤彦次郎(森信)

- 庄屋 加藤嘉兵衛(森久保)

- 社倉十人組頭取 柳兵衛 文政12年(1829年)

丸山村

中央部の竜王山(240.3m)は小富士山とも呼ばれ、山形が円いので、村名はそこに由来すると伝える。

村役人一覧

- 庄屋 西亀小源次(西亀屋) 宝歴年中(1751年~1764年)

- 庄屋 西亀与三次(西亀屋) 宝歴年中(1751年~1764年)

- 庄屋 西亀又太郎(西亀屋) 文化11年、文政12年(1829年)

- 庄屋 西亀庫三(西亀屋) 天保10年

- 庄屋 西亀㤎七郎(西亀屋) 天保10年10月

- 御山目付見習 西亀又太郎(西亀屋) 天保14年

- 社倉 中幸屋来三郎

- 社倉十人組頭取 中幸屋来三郎 文政12年(1829年)

- 社倉 中幸屋杢二 文久3年

- 庄屋 直助 文政12年(1829年)

楢原村

元和5年(1619)の安芸国知行帳は「奈良原村」とあり。

「芸藩通志」の村絵図には「鍛冶屋代・鍛冶谷垣」の地名があり、古くから鍛冶職人がいたと思われる。

村役人一覧

- 庄屋 畠惣太郎(梶屋垣内) 文化14年、文化12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 小兵衛 文化12年(1829年)

- 庄屋上席 畠惣太郎(梶屋垣内) 弘化4年

兼広村

「芸藩通志」によれば、戸数46、人口197、牛16、馬1で、隣村楢原村に比して村高はほぼ同額なのに戸口、牛数など半分以下である。

村役人一覧

- 社倉 河南吾十郎(三原星) 文政11年

- 庄屋 河南吾十郎 天保6年

- 社倉 入江彦一郎 天保8年

- 割庄屋格 河南吾十郎 万延元年

- 御山目附 高橋(黒兼)三兵衛(西乃)

- 庄屋 美原節衛門 明治元年

- 庄屋 沖中佐太郎 享和元年(1801年)

- 庄屋 宗像儀兵衛 文政2年、文化12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 河南吾十郎 文化12年(1829年)

切田村

「芸藩通志」に「もと霧多村と書しといえど、仮字なるべし。慶長中よりの文書皆切田村と見ゆ」とある。

「芸藩通志」によれば、戸数54、人口248、牛20。

村役人一覧

- 庄屋 小川新十郎(枇杷垣内) 安永9年、文化12年(1829年)

- 袴御免 小川組平太(枇杷垣内)天保12年袴着用

- 引受 小川新十郎(枇杷垣内)

- 庄屋 小川組平太(枇杷垣内)天保2年

- 割庄屋格 小川組平太(枇杷垣内)文久2年

- 庄屋 小川[ネ貞]蔵(枇杷垣内) 安政4年

- 社倉十人組頭取 藤蔵 文化12年(1829年)

津江村

中世には黒瀬村津江保と称され、樋之上八幡神社が地域内を結びつける存在であったと推測される。

近世には「土居」地名を確認できる。範囲が広い。

新田開拓に努力した。

村役人一覧

- 年寄同格 佐々木所左衛門(大土居) 文化文政期~明治初年

- 割庄屋 佐々木所左衛門(大土居)

- 割庄屋同格 佐々木泰太郎(大土居) 安政5年(1858)

- 庄屋見習 佐々木亮三郎(大土居) 天保10年

- 庄屋見習 佐々木吉郎左衛門(大土居) 慶応2年

- 割庄屋 佐々木亮三郎(大土居) 元治2年

- 組頭 佐々木経四郎(柏木) 天保8年

- 社倉 佐々木利兵衛(柏木)

- 社倉 藤島貞十郎(坪屋)

- 割庄屋 佐々木雄平 文政11年(1828年)

- 庄屋 佐太郎 寛政8年(1796年)

- 割庄屋 雄平 文政12年(1829年)

- 庄屋 恭太郎 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取組頭 貞兵衛 文政12年(1829年)

- 社倉十人組頭取 利兵衛 文政12年(1829年)

- 長百姓 松田利兵衛

- 長百姓 佐々木市良兵衛

- 庄屋見習 土居光寿四郎 嘉永7年

- 組頭格 柏木経四郎 天保6年

文政八年(1825)一月、「鶴亭日記」より

兼沢村

片山八幡神社を中心とし「土井鋪(土井)」「佃(つくだ)」地名が確認できる。

イラスケ川を介して、津江との結びつきは強かったと推測される

元和5年(1619)の安芸国知行帳は「兼蔵村」として記している。津江村に劣らず新田開拓に努力したことが知られる。

「芸藩通志」によれば、戸数250、人口1302、牛149、馬2であり、石高・戸口は賀茂郡黒瀬郷18ヶ村のうち、乃美尾村に次ぐ村であった。

下記の文献が残っている。

- 内田家文書(賀茂郡兼沢村戸長・村会議員を勤めた内田家に伝来した文書)

- 土井家文書(賀茂郡兼沢村で給庄屋を勤めた土井家に伝来した文書)

※ 「土井家文書」は天明7年から明治20年まで101年間のあいだ、兼沢村の土井要蔵、その子・治兵衛、さらに治兵衛の子・敬左衛門の三代に渡って書き継がれたものである。

【参考】【土井家】広島県賀茂郡兼沢村

村役人一覧

- 割庄屋 内田保左衛門 延享元年(1744年~1774年)

- 庄屋 充三郎 1850年

- 庄屋 多助 1850年

- 庄屋 小早川毎助(片山)天保6年、安政4年

- 庄屋 小早川是一郎(片山)安政4年12月

- 庄屋 土居敬左衛門 天保3年

- 庄屋 土肥(小梨)勝次郎 文政2年(1819年)

- 庄屋 甚平 文政12年(1829年)

- 給庄屋 土井恕七郎 1804年~1831年

- 割庄屋同格 宗平 1850年

- 長百姓 敬左衛門 1866年

- 給庄屋 亮三郎

- 社倉十人組頭取 [ネ貞]四郎 天保9年

- 長百姓 土居敬左衛門 慶応2年

- 袴御免 甚平

郷原村

縄文時代から古墳時代の「郷原遺跡」「火神獄古墳」などの史跡があり歴史の大変古い町。

南北朝時代、黒瀬郷(ムラ)であった郷原に農民の地縁的結合である「惣村」ができたのと,地形的に黒瀬川流域の平原であったことから「郷原」と呼ばれるようになった。

岩山城落城後の毛利氏の世、郷原は厳島神社の地領であったので、永禄3年(1560)厳島神社から市杵島姫命を祭神として勧請され厳島大明神社が建てられた。

伊勢社(天照大神社)は、寛政5年(1794)大積長百姓九朗右衛門が伊勢神宮に参って勧請し、翌年の大干ばつで雨乞いを行ったら大雨が降り、村の神様になりました。

戦国時代には「郷原氏」という地名を名乗った武士が見られる。

「芸藩通志」によれば、戸数269戸、人口1402人、牛105。

村役人一覧

- 袴御免 檜垣弥一兵衛(土居)

- 庄屋 檜垣弥一兵衛(土居) 文政12年(1829年)

- 社倉拾人組頭取 角兵衛 文政12年(1829年)

- 庄屋 檜垣友太郎(土居) 天保12年

- 庄屋 佐々木泰太郎(大土居) 天保13年

- 庄屋 田坂健三郎(胡屋) 安政5年

- 庄屋 小川友太郎(枇杷垣内)

- 組頭格 嘉藤次 文政12年(1829年)

- 大積百姓 荒谷清三郎(大元屋)

- 社倉拾人組頭取 檜原常右衛門(檜原)

- 庄屋 有田喜平 嘉永7年

今後、参考にする資料

- 上黒瀬村郷土史(1912年)

- 中黒瀬村郷土史(1914年)

- 下黒瀬村郷土史(1913年)

- 安芸国知行帳(1619年)

- 賀茂郡「国郡志下調郡辻書出帳」

- 芸藩通志

- 兼沢村国郡志書上帳(1819年)

- 国近森近村国郡志書上帳(1819年)

- 安芸国賀茂郡安田村検地帳(1601年)→広島県立文書館所蔵

まとめ

麓屋良左衛門と言う人物は見つかりませんでした。

1700年度前半という資料の少ない時期のため、調査が難航しています。

姓と同じ地名が多く何かしら情報があると信じたいが、黒瀬村役人はほぼ世襲制。

事実、下黒瀬村(津江村、兼沢村)も例外でなく、津江村は江戸初期から佐々木一族が村役人を任されています。

家系図調査業者であれば何かしらの手掛かりを見つけてくれるのか・・・な。