けぶる木漏れ日浴びふと気付く

春風の奥思い出す

今までの調査した掛け軸は姓名が分かる著名人が多かったので、真贋調査も周辺調査もやりやすかった。

名字が分からないならどこまで調査できるかチャレンジ。

明治40年に描かれた「秋山帰牧図」という作品

今回の掛け軸の署名には「春城」としか書かれていない。

前回の掛け軸の真贋判定結果。

そもそも春城とは何者か?

ネットで「春城」という名前で活躍されていた明治時代の人物を検索した。

次の4人の人物が見つかった。

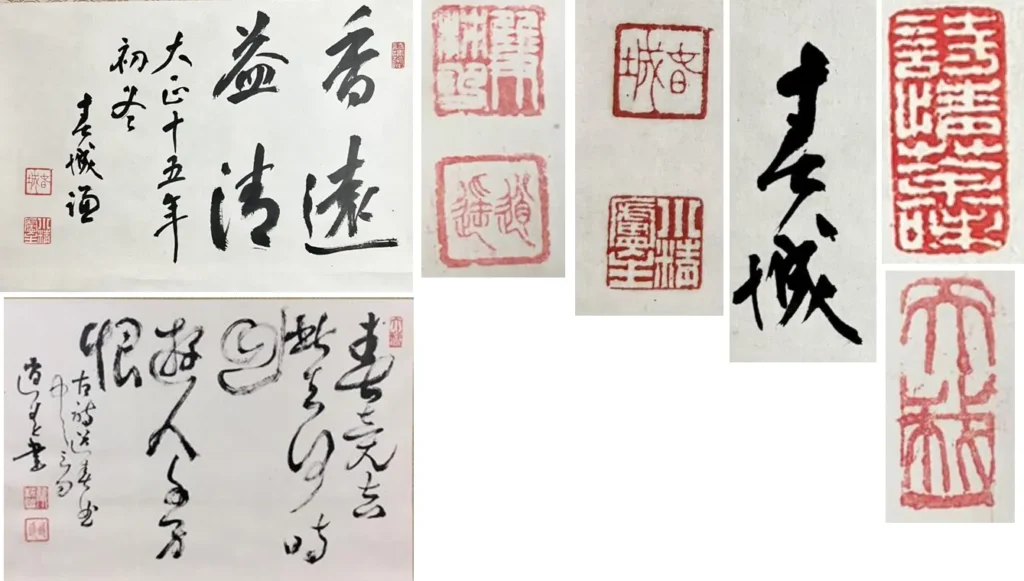

市島謙吉(市島春城)(1860―1944)

明治から昭和時代前期の政治家であり随筆家。

越後国北蒲原郡(現在の新潟県阿賀野市)に生まれた。

早稲田大学の初代図書館長。

木原春城(1882―不明)

昭和時代の画家。

古画を研究し画法を身につけた。

茨城に関わりのある古書画人。

信近春城(1885―1910)

岡山県に生まれる。始め大阪の日本画家の深田直城に入門。

深田直城、菊池芳文、橋本雅邦に師事する。

1910年2月5日、享年26で死去。

「松林清泉図」

歴史画を得意としており、各種の絵画共進会や内国勧業博覧会において活躍した。

- 1903年(明治36年)第5回内国勧業博覧会で『傾城傾国美』が3等賞を獲得

- 1905年(明治37年)二葉会第3回展覧会に『清楚』を出品

- 1906年(明治38年)二葉会第第4回『酔李白』(2等賞一席)と真美会第5回展覧会に『宵月』を出品(銀牌受賞)

- 1907年(明治40年)国画玉成会の結成に参加、第1回文展に『釈迦に頻王』を出品、3等賞を獲得

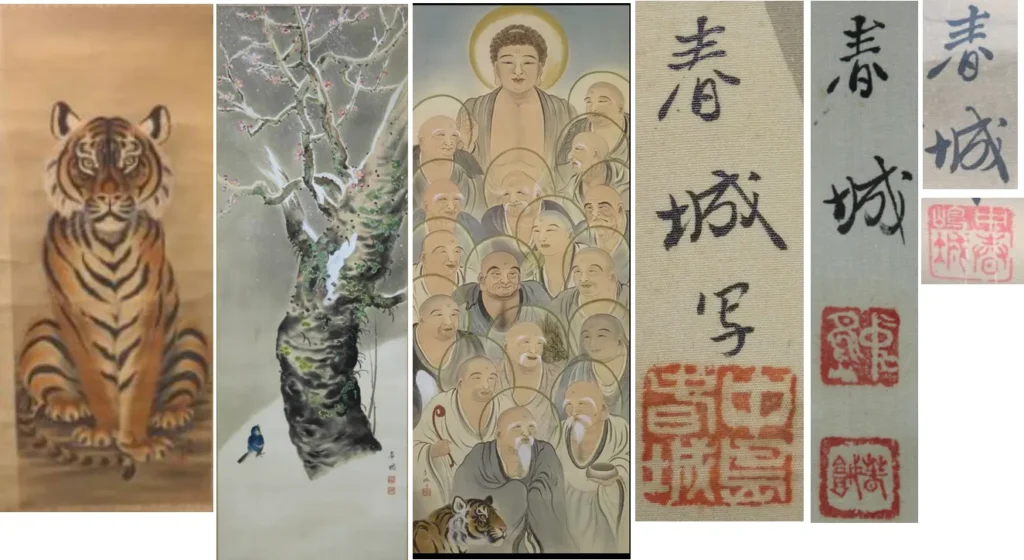

中嶋春城(中島春城)(1891―不明)

秋田県出身の日本画家で、放浪の日本画家として有名な寺崎広業、荻津白銀斎に師事。

花鳥、鳥獣、人物を得意とする。

画像は「雪中梅雀図」、仏画「釈迦十六羅漢図」。

不明の「春城」

ネットでググって出てきた真贋も分からない作者達。

左より春城「海辺船人物図」、春城「桜に瀧図」、春城「猿図 画賛」らしい。

掛け軸を読む

掛け軸自体は

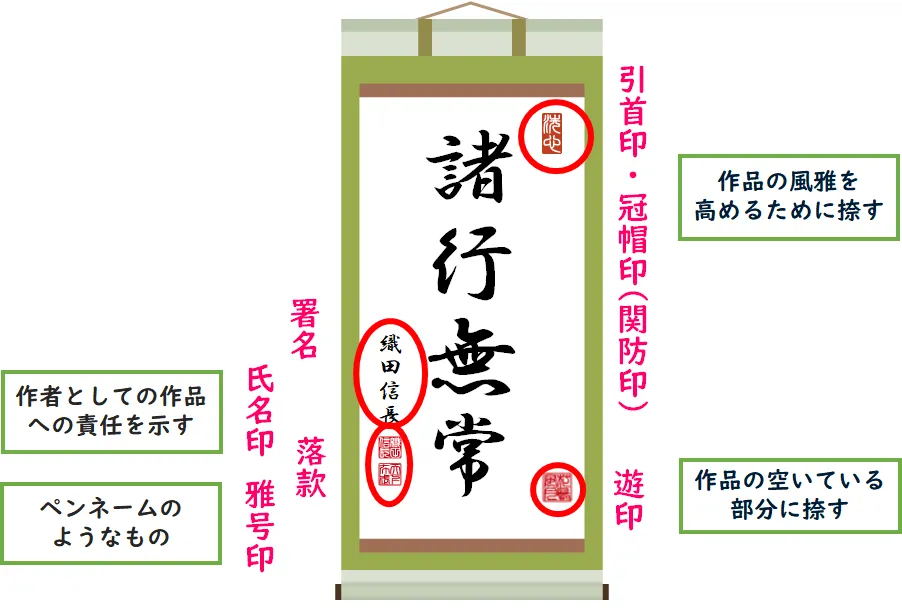

- 引首印・冠帽印(関防印)

- 署名

- 落款(氏名印、雅号印)

- 遊印

などが書かれており、そこから作者を特定でき真贋も判断可能。

付属品を確認する

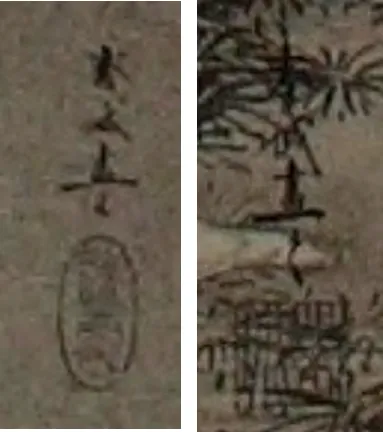

箱には「秋山帰牧図 竪幅」と書かれていたので、これが作品のタイトルだ。

1日の労働を終えて帰牧、帰漁、帰樵する画

箱の底には落款があり、「明治丁未秋」と書かれている

氏名印、号印の落款を真作と比較

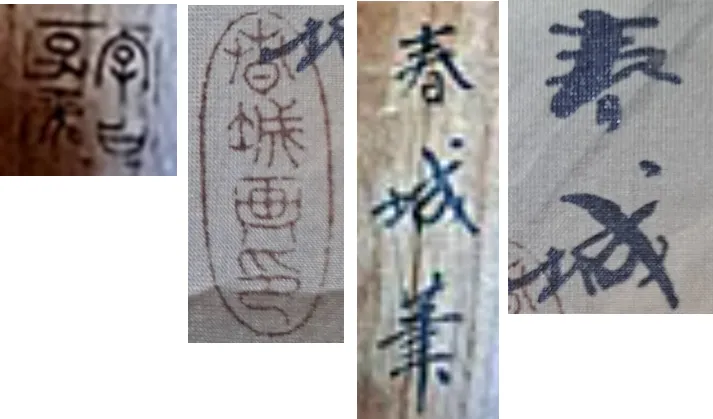

掛け軸の署名の下には「春城画印」と篆書体で書かれている。

署名の下には姓名印を付け、文字が白くなる白文で作り基本は正方形(角印)。

立派な書画の作品が出来ても、落款印が正しくない・貧弱では作品の価値は下がってしまう。

また共箱には「字曰子平」という篆書体の印がある……ように見えるけど、「字」以外は自信がない。

篆書体の印鑑をプレビューで作ってみたけど、ちょっと違うからね。

篆文の字形は現代の漢字とは大きく異なっており、専門的な知識を持たない人にとって篆文字形を読むのは非常に難しい。

AI検索の研究も進んでいるようだが、将来どうなることやら。

落款は似ても似つかないが、署名の筆跡は信近春城に似てなくもない。

おわりに

因みに信近春城の内国勧業博覧会への出典作品の署名と信近春城はよく見えなくて分からない……けど真作と描かれたものとも違う気がする。

「真作」と描かれていたのは2020年にYahoo!オークションで5000円程度で売却。

この信近春城の作品は本当に真作なのかな?

今回の作品は現時点では誰のものか分からない。

少なくとも贋作や模作として作成されたものでは無さそうだ。