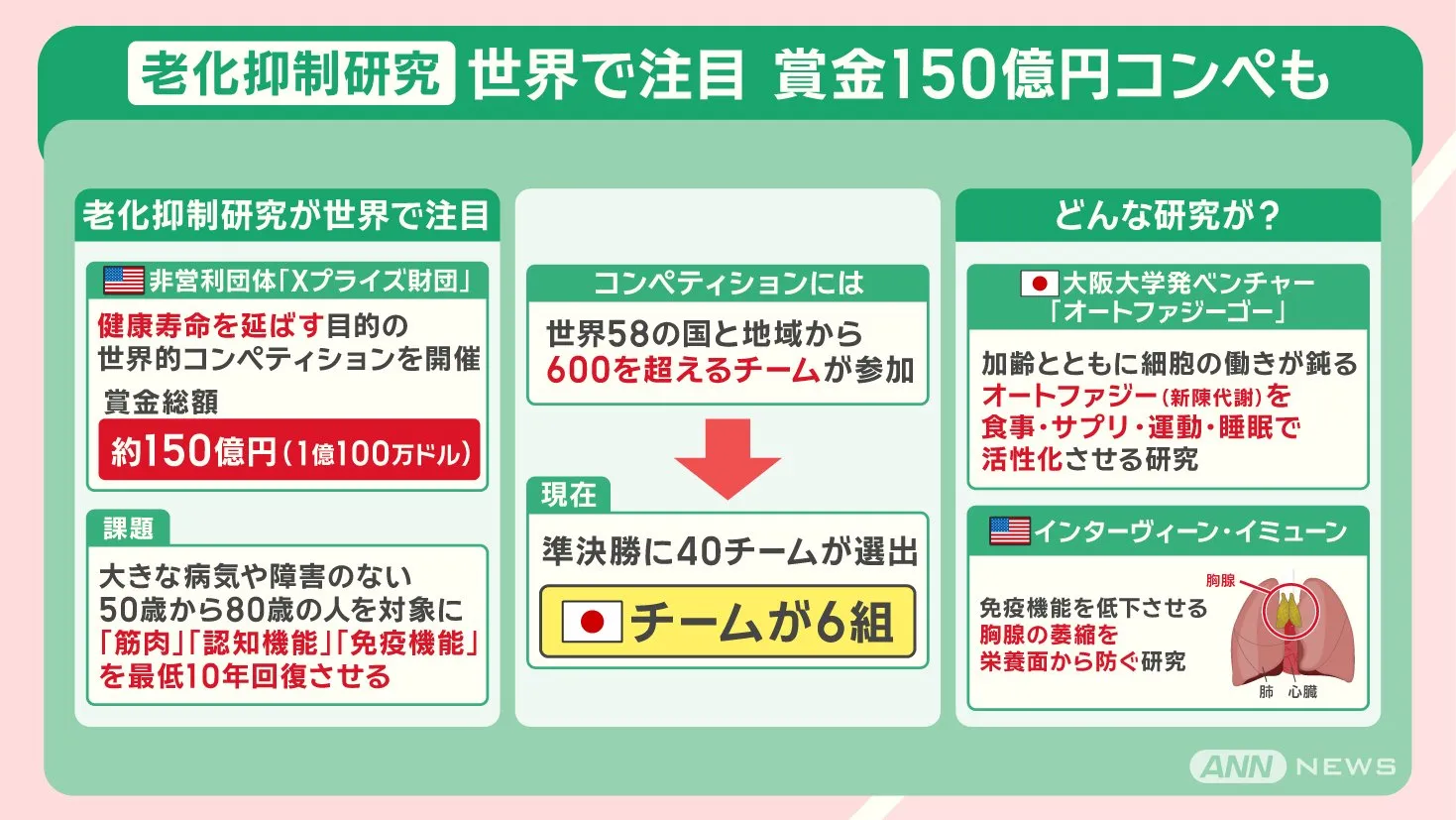

米国の非営利団体「Xプライズ財団」が発表した老化抑制に向けた賞金コンテスト

XPRIZE Healthspan

(Xプライズ ヘルススパン)

2030年までに健康寿命延伸に成功した研究に、約147億円という巨額の賞金が支払われる。

※ XPRIZE Healthspanは、イーロンマスク氏などがスポンサーに名を連ねている。

2026年3月末までに1年以内のセミファイナル臨床試験を実施。

その成績を元に、2026年後半にTOP10(ファイナリスト)を選出。

ファイナリストは最終コンペティションのため4年の臨床研究を行い最終的にグランプリを選出する。

世界58か国から600を超えるエントリーに対し日本から25組(Healthspan部門に19組、FSHD部門に6組)が参加。

この賞金コンテストの準決勝(Top 40)にHealthspan部門に6組、FSHD部門に2組の日本チームが入賞している。

XPRIZE Healthspan Top 40 受賞者

| チーム | 概要 |

|---|---|

| 阿部養庵堂薬品 | NMNを活用した健康寿命延伸 |

| オートファジーゴ 大阪大学(吉森保教授) |

オートファジーを活性化する「オートファジーリブーストプログラム」を開発 |

| Goda Lab 東京大学大学(合田圭介教授) |

再生医療のための細胞外小胞(エクソソーム)療法の評価と開発 |

| 日本長寿コンソーシアム 順天堂大学(堀江重郎教授)ら |

創造長寿医学やスポーツ医学、老年医学を統合した健康プログラムを開発 |

| TIME TRAVELERとキュライオ | NTM中和抗体を投与し投与前後の運動機能の改善を評価 |

| ログイン(長寿イノベーター) 東北大学(宮田敏男教授) |

PAI-1阻害剤TM5614の開発と応用 |

FSHDボーナス賞

指定難病113に指定されており、人口10万人に5人ほどの罹患率で、顔や肩、腕の筋力低下から始まり、徐々に下肢や体幹へ進行する遺伝性の筋疾患。

| チーム | 概要 |

|---|---|

| ASAGI Labs | 安全性や有効性のデータが存在する薬を活用する「ドラッグ・リパーパシング」に挑戦 |

| 株式会社モダリス | 独自のCRISPR-GNDM®技術を用いたエピジェネティック医薬品「MDL-103」の開発 |

まだTop40ということもあり、Amrit不老不死研究所、他のサイトを見ても詳細はおろか概要すらまとまって無かったので、ここでまとめておく。

国内 Top 40 受賞者の研究やアプローチ

内容の参照は「QUALIFIED TEAMS BOOK 2025」に記載があった。

阿部養庵堂薬品

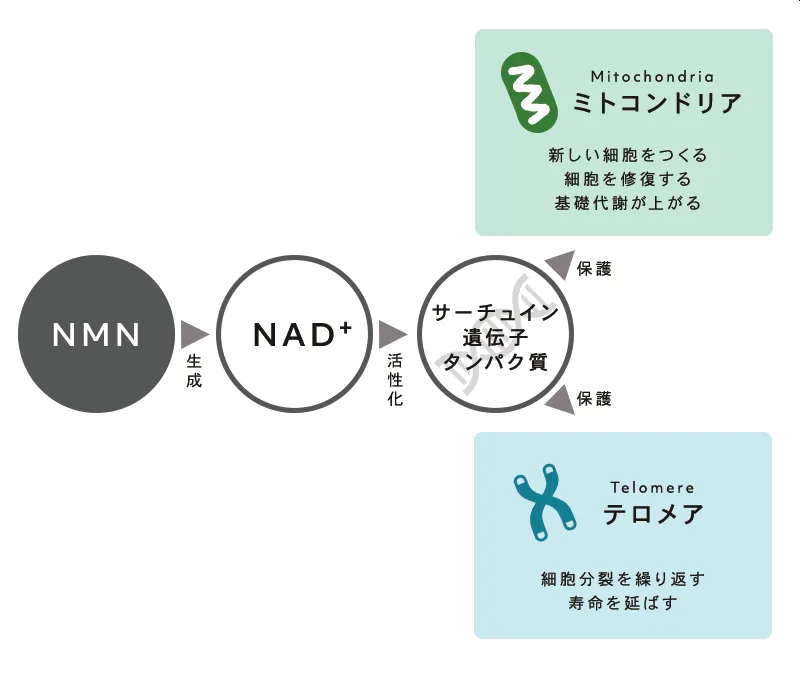

NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)はNAD+(細胞のエネルギー代謝や修復に関与)の前駆体で、老化抑制に効果があるとされる。

© Academy of Next Generation in Molecular Absorption

慶應義塾大学の研究者(早野元詞氏)らが、細胞の再プログラミングを通じて健康寿命を延ばす研究。

阿部養庵堂薬品(阿部朋孝)が慶應義塾大学医学部との共同研究で、18ヶ月齢のマウスにおける筋肉、認知、免疫機能の改善を実証。

【プロジェクト名】

エピジェネティック・リバース:新規特許処方を用いた健康寿命の延伸

【目的】

ヒトの筋力・認知・免疫機能の衰えを抑制し、生活の質(QOL)を維持・向上させる。

阿部養庵堂薬品は日本で初めてNMNを食品として分類することに成功し、東京大学を含む8つの国内大学と協力関係を構築したそうだ。

また、NMNと漢方由来の生理活性化合物を組み合わせた独自技術を開発したらしい。

AutoPhagyGO(オートファジーゴー)

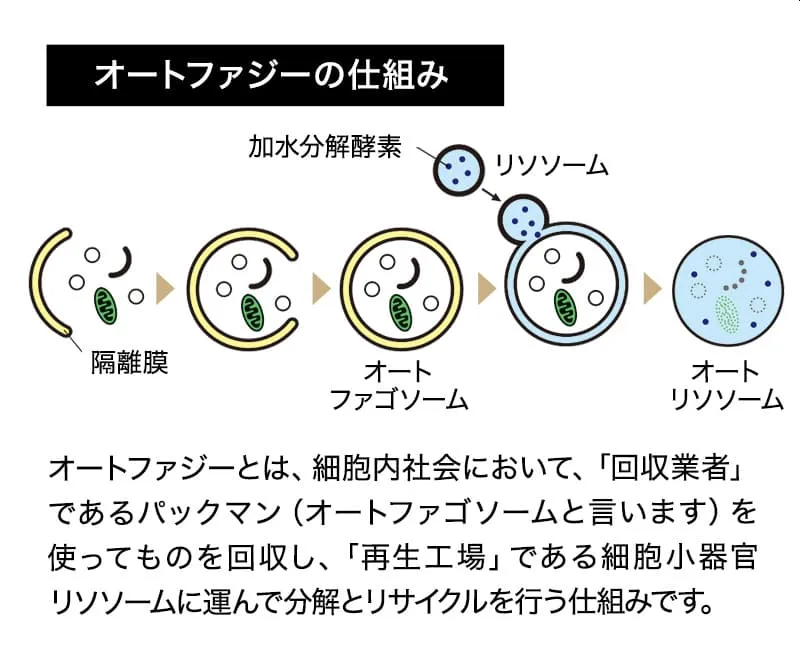

オートファジー(細胞の自食作用)は細胞内の老廃物を分解・リサイクルする仕組みで、老化抑制に重要。

大阪大学名誉教授 吉森保教授らの研究に基づき、オートファジーが寿命延長に不可欠であることを実証する活動を行ってる。共同参加は次の通り。

- 大阪大学発ベンチャー「AutoPhagyGO(石堂 美和子)」

- キュレーションズ

- 電通

- UHA味覚糖など

UHA味覚糖がオートファジー活性化をサポートする製品で研究を支援。

© UHA味覚糖

【目的】

オートファジー(細胞の自己分解・再生機構)の研究と応用。以下の介入を行う。

- 食事のカロリー・成分・時間調整

- オートファジー活性亢進作用を持つ素材のサプリメント摂取

- 有酸素運動を中心とした運動習慣

- 1日7時間以上の睡眠

Goda Lab(東京大学)

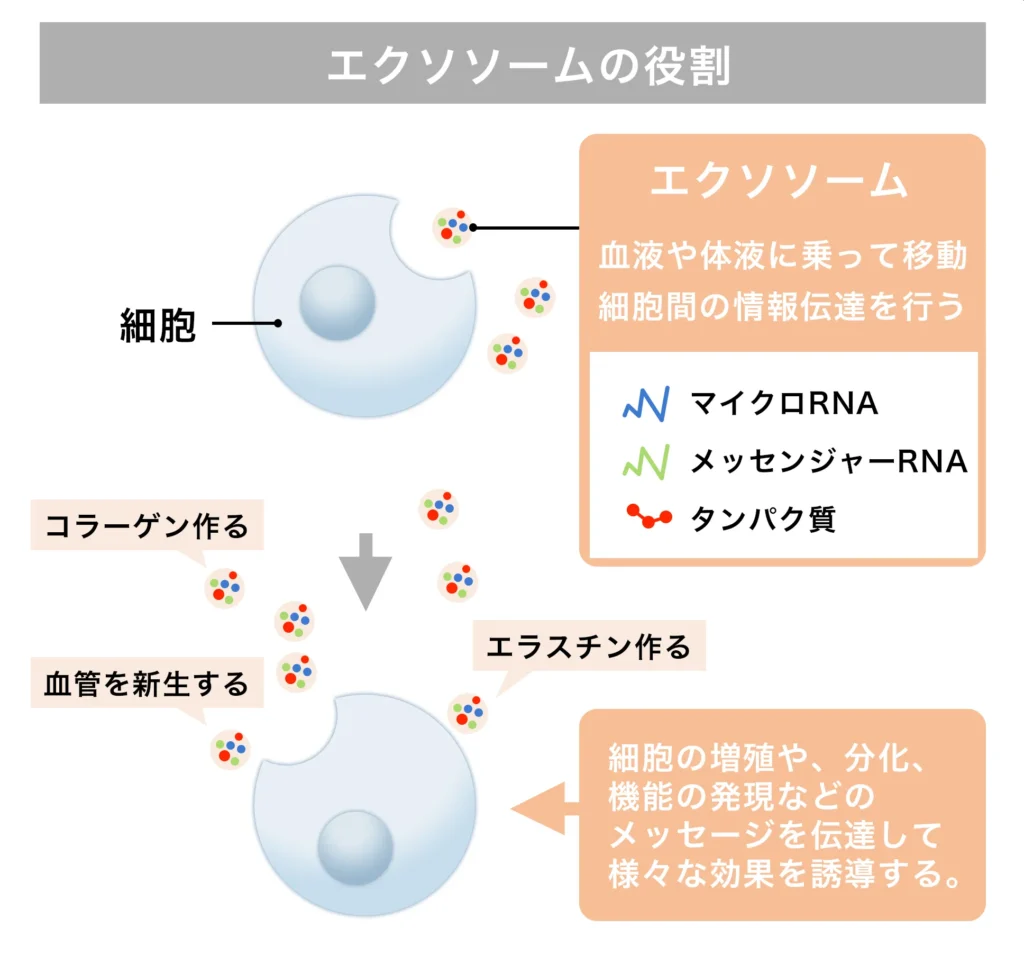

細胞から放出されるエクソソーム(直径50-150nmの脂質二重膜により構成される細胞から分泌される細胞外小胞)は、再生医療、がん治療、免疫療法、美容医療の分野でも注目を集めている。

東京大学大学院理学系研究科化学専攻 合田圭介研究室では、エクソソー厶の表面工学を駆使した画期的な細胞の若返り効果を持つ治療法を開発。

超ホモタイピック・ターゲティング(SHT)」技術を開発し、ランタニドイオン(Eu³⁺)を用いて細胞外小胞の治療効率を25倍向上した。

【目的】

再生医療のための細胞外小胞(エクソソーム)療法の評価と開発

筋肉、脳、免疫細胞への精密な治療分子送達を実現済。スケーラブルで費用対効果の高いエンジニアリング手法により、再生療法の広範な普及を目指す。

Japan Longevity Consortium(JLC)(順天堂大学ら)

順天堂大学(学長:代田浩之)の堀江重郎教授(大学院医学研究科)が主導する研究グループ。

- 順天堂大学 堀江重郎教授

- 順天堂大学 大学院神経学 服部信孝特任教授

- 順天堂大学 代謝内分泌内科学 綿田裕孝教授

- 順天堂大学 スポーツ医学・スポートロジー 田村好史教授

- 東京大学大学 老年病学小川純人教授

- 大阪大学 吉森 保栄誉教授

【目的】

「科学と伝統の融合による健康寿命の延伸」として以下の要素を融合させた革新的な健康長寿介入モデルを提案。

※ 創造長寿医学、泌尿器科学、神経学、糖尿病内分泌学、スポーツ医学、老年医学を統合した健康プログラムを開発する。

- 生物学的年齢(Biomarkers of Aging)を用いた加齢評価

- 和食に基づいた時間健康食の設計

- 自律神経を整える生活様式

- 腸内環境の再構築

これらを個別最適化しながら組み合わせることで、認知力、免疫力、筋力など「身体機能の若返り」をめざす試み。

……調べてみたけど、具体的に何かの有効成分を見つけた。とか、そんな話ではなかった。

TIME TRAVELER社とキュライオ社

不老長寿バイオスタートアップ TIME TRAVELER株式会社(林寛敦、秋山りえ子)と、株式会社キュライオ(中井基樹)の合同提案。

ニューロトリミン(Neurotrimin; NTM)(加齢を促進する膜/分泌タンパク質)を標的とした老化抑制療法の開発を行っている。

【目的】

老化の根本原因を抑制し、健康寿命と寿命の両方を延長する治療法を確立する。

少数の参加者にNTM中和抗体を投与し投与前後の運動機能の改善を評価する(ヒト化NTM中和抗体を開発し、臨床試験開始の準備は整っている)。

※ 主要評価項目は6分間歩行テストを用いた筋力測定、握力、筋肉量、BMIなど。

NTM中和抗体は強力な抗老化効果を示し、年齢関連の筋力低下抑制やインスリン抵抗性改善に効果があるそうだ。

LogIN (Longevity Innovator)

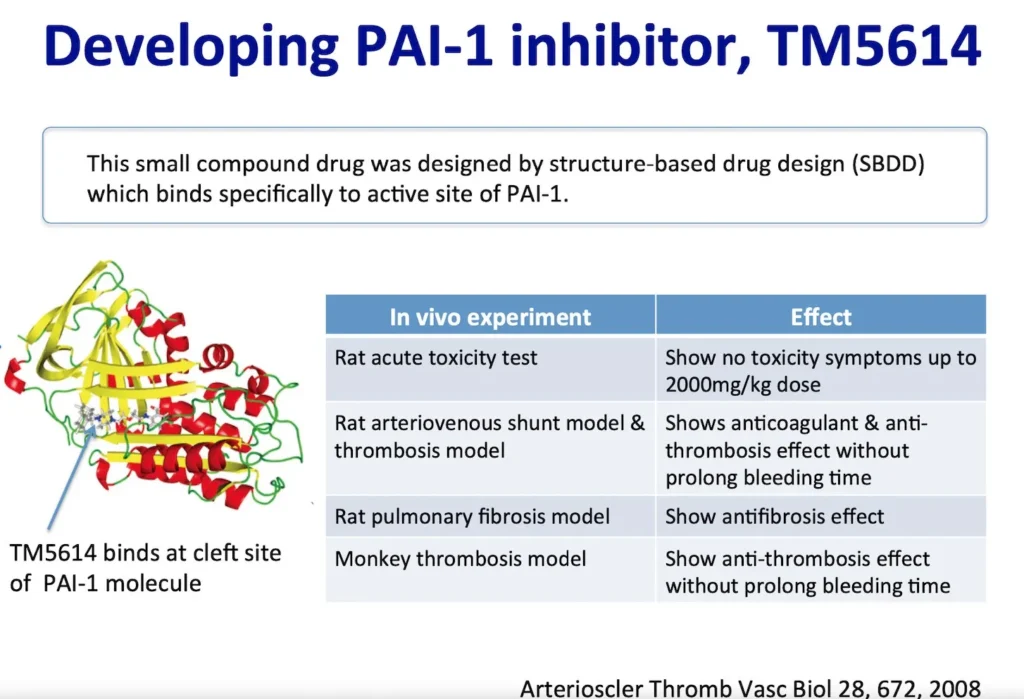

TM5614 (北大学で開発された新規のPAI-1阻害薬)の抗加齢作用に基づき「老化細胞を除去し、がん化を促進する事なく老化関連疾患を抑制する新たな新規低分子医薬品」のコンセプト(Senolytic drug)を提唱している。

共同提案団体は次のとおり。

- 株式会社レナサイエンス

- 東北大学大学院医学系研究科分子病態治療学分野 宮田敏男教授

- ノースウェスタン大学

- 広島大学レナサイエンスオープンイノベーションラボ(HiREx)

- 東北大学大学院医学系研究科・医学部

- 東海大学医学部付属病院

【内容】

PAI-1阻害剤TM5614の開発と応用

- 1)複製老化を阻害

- 2)ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア患者由来の線維芽細胞の病理学的特徴を改善

- 3)マウスの老化klothoモデルの病理学的特徴を改善する

FSHDボーナス賞 受賞者の研究やアプローチ

ASAGI Labs(順天堂大学ら)

日本の株式会社ASAGI Labsが運営する研究チーム。

- 長尾雅史(順天堂大学 整形外科・スポーツ診療科、革新的医療技術開発研究センター、スポーツ医学研究室、AIインキュベーションファーム 特任准教授)

- 大山 彦光(埼玉医科大学 脳神経内科・脳卒中内科 教授)

- 藤井 昌学(岡山大学 学術研究院医歯薬学域高齢者総合医療講座 准教授)

- 足立 剛也(京都府立医科大学大学院医学研究科 医療フロンティア展開学 特任講師)

60歳から80歳までの年齢の方および筋萎縮性側索硬化症(FSHD)の患者様を対象として、すでに安全性や有効性のデータが存在する薬を活用する「ドラッグ・リパーパシング」に挑戦。

FSHDは近年の研究によって発症の理解が進んできているが、効果的な治療薬の開発に課題がある。

安価で、かつ安全性についても長い期間のデータが蓄積されている承認薬を活用して、患者のQoL向上を目指す。

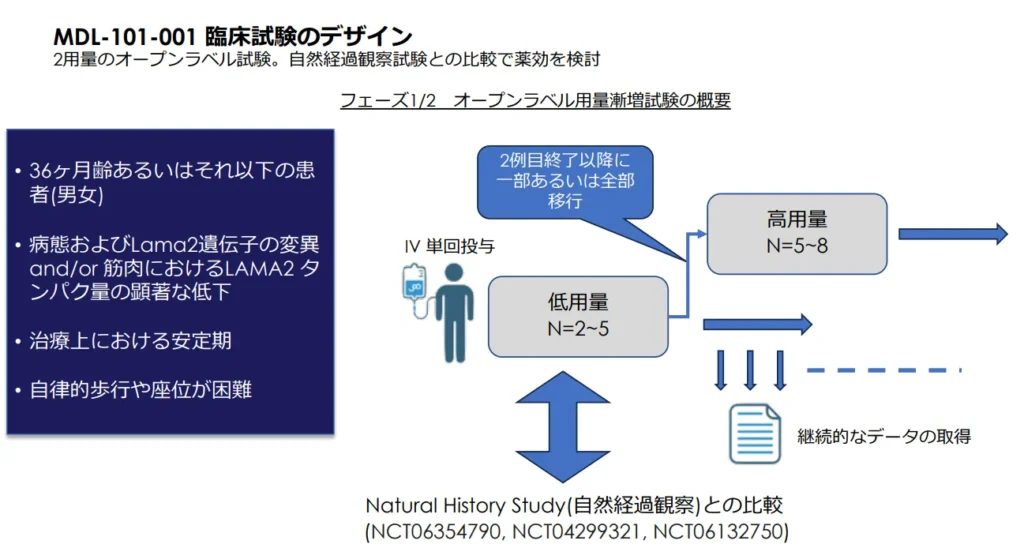

株式会社モダリス

独自のCRISPR-GNDM®技術を用いたエピジェネティック医薬品「MDL-103」の開発を行っている。

MDL-103は、二本鎖DNA切断を導入することなく、筋肉組織全体における傷害性を有すFSHDの原因遺伝子Dux4の発現を選択的かつ持続的に抑制することで、機能改善が期待される革新的治療薬になる可能性を秘めている。

特許取得済みの改変Casタンパク質とエピジェネティックリプレッサーの融合タンパク質を用いて、適切なsgRNAで特定の遺伝子座を標的化。

筋肉選択的AAV送達システムと筋肉特異的調節要素を組み合わせ、FSHD患者の筋肉でのDUX4発現を抑制することを目指す。

おわりに

国内研究の概要を確認した限りは、僕が120歳を超えて生きるための医薬品は無さそうだった。

とはいえ このような活動は嬉しい限り。

老化に関してどのような研究をしているかが分かるし、老化抑制に対して確実に前進している。

ただ、世界的にどう判断されるか個人的に興味があったファンケルの「キンミズヒキ由来アグリモール類の研究」はエントリーもしてなかった。