現在、日本で「くずし字」を読みこなせる人の数は

人口の0.01%程度(数千人程度)

こんなもの毎日読まないと頭から忘れる、英語と一緒。

独学はシンドいので、3年間申し込みをしてようやく抽選で受講資格を得た。

このたびは、初級古文書講座にお申し込みいただき、ありがとうございました。

厳正なる抽選の結果、受講が決定しましたので、お知らせいたします。

参加者はシニアの方が多い……と思ってたけど、大学生女性も1割、主婦や社会人男性も3割程度いた。

講座内容は

- くずし字辞典とにらめっこしながら進める

- 変体かなを学んでおしまい

かと思いきや、想像以上に説明速度は早く、真面目に理解するには復習が必要なレベルだった。

講座は全部で6回ある。

6回真面目に学べば5割程度は読めるようになることを目標とする……らしい。確かに正しかった。

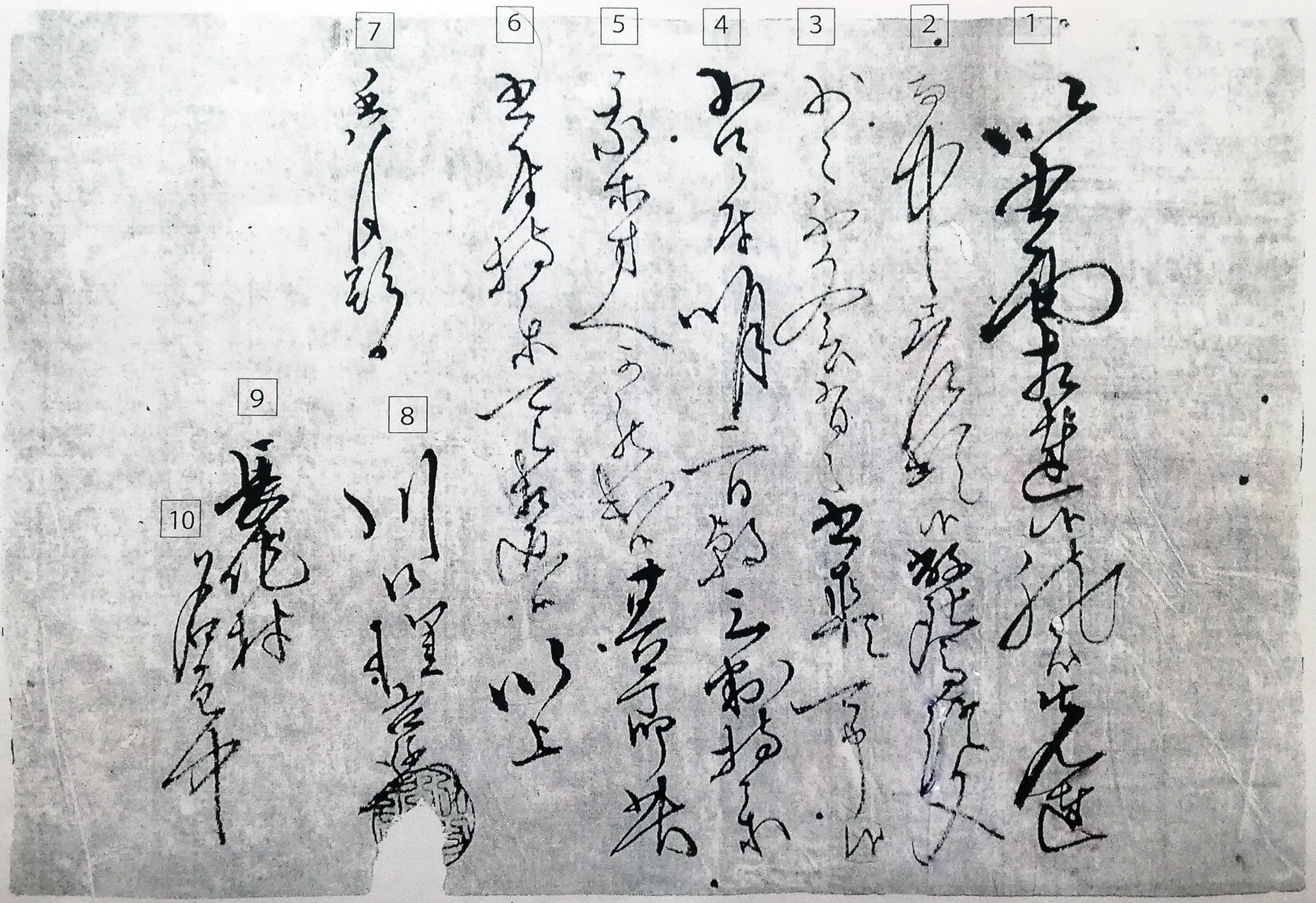

初級古文書講座「第一回目」内容

くずし字は適当に崩している訳ではなく全国共通のルールで崩している。

- ① 絶対知っておく文字5つを探す

- ② くずしが激しい文字も覚えて探してみる

- ③ 部首を覚えておく

- ④ 文面で頻出語を覚えておく

- ⑤ 文脈から予測する

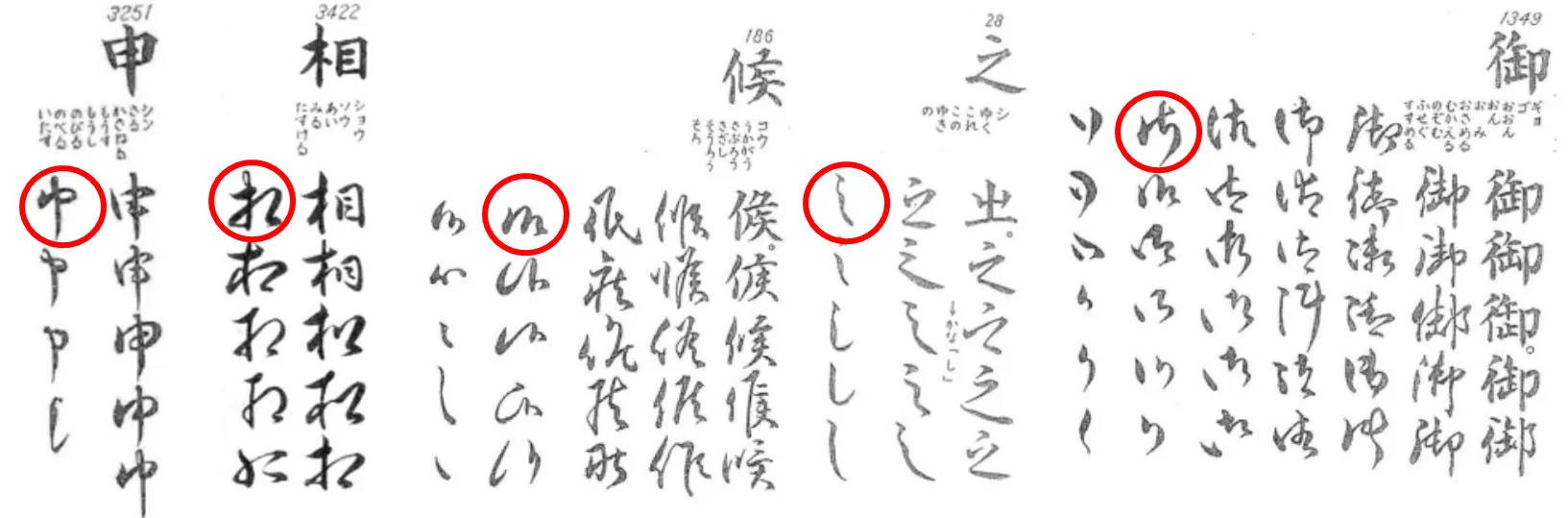

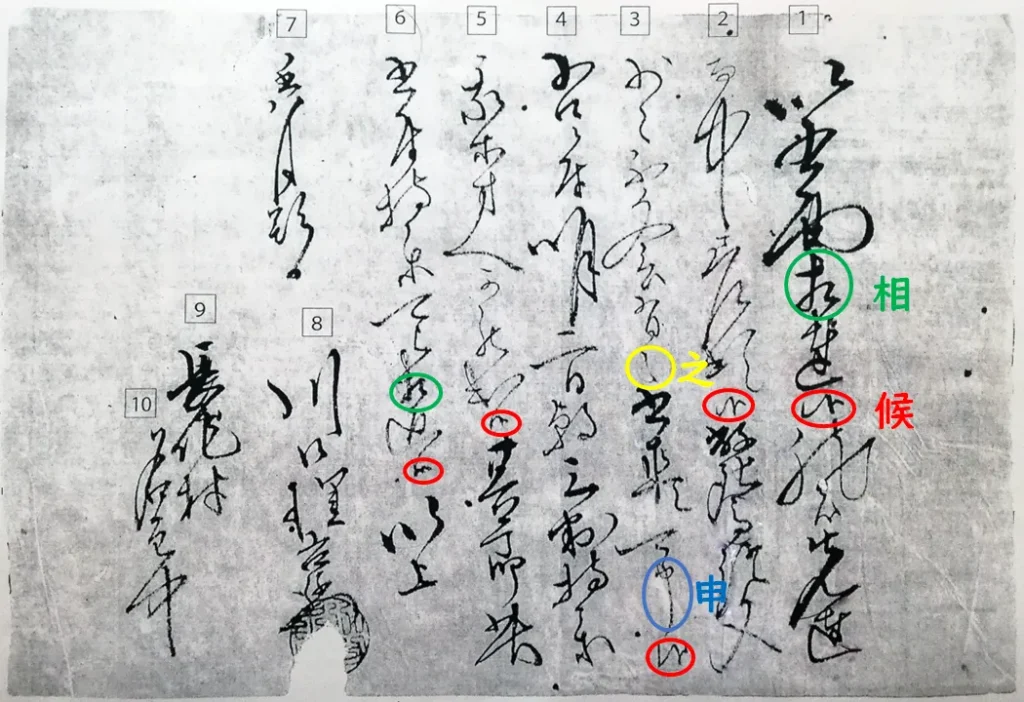

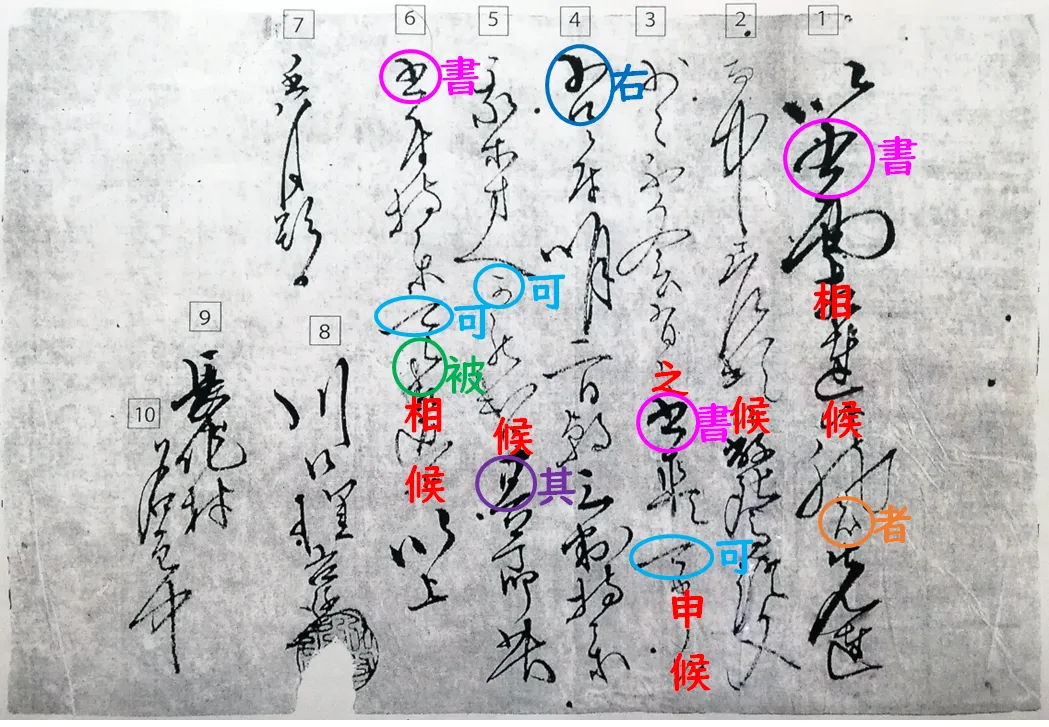

① 絶対知っておく文字5つ(これだけで最大20%読める文もある)

まず文から次の文字を探す。

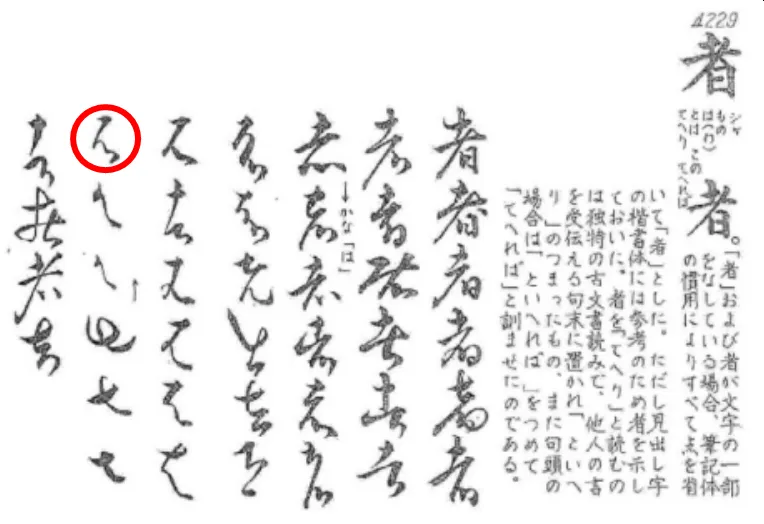

- 【候】そうろう(です・ます)

- 【御】おご・おん

- 【之】の・これ

- 【申】もうす

- 【相】あい・そう

埋めた結果が次の通り。

② くずしが激しい文字も覚えて探してみる

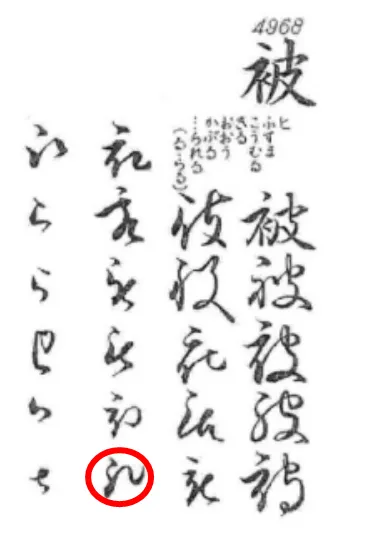

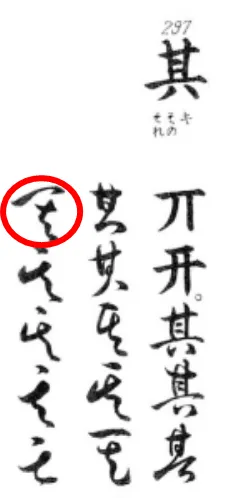

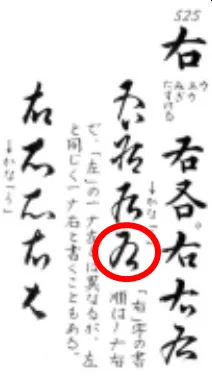

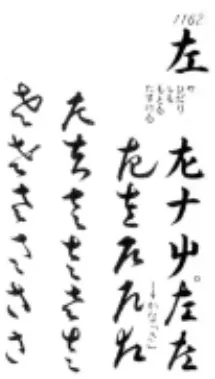

※ よく似た崩し字:「左」と「右」、「其」と「者」

※ くずしの激しい文字:門ガマエ、人名(喜兵衛、右衛門など)

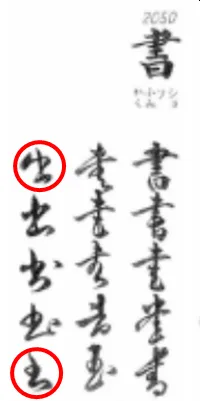

これを見つけるのは至難の業。「可」と「書」ぐらいは覚えておこう。

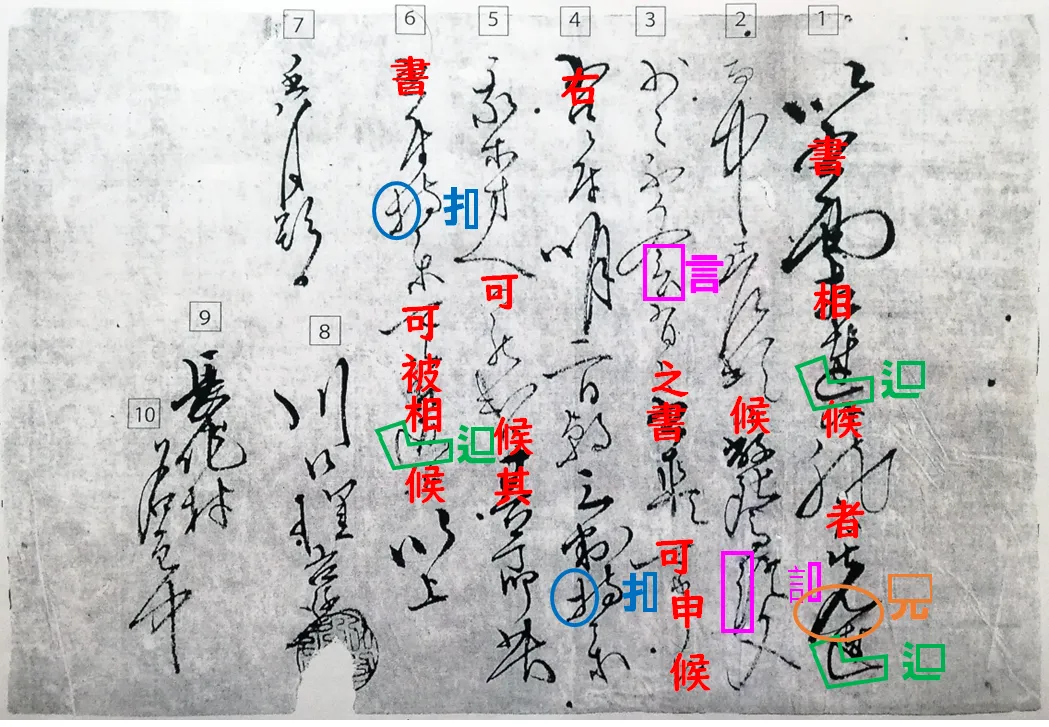

③ 部首を覚えておく

| 訁 | ギリシャ語のゼータ「ζ」 |

| 辶 | 「|_」(角ばった場合と丸みがある場合がある) |

| 扌 | ほぼそのまま「扌」 |

| 先、見、兄 | 下が「ん」 |

部首が分かれば残りの画数で近いものを探す。「る」のように丸みがあれば「持」、「辶」で画数が少なければ「返」など。

④ その他

例えば「参」が「ホ」、「不」が「ふ」、「以」が「い」、「而」が「る」に見える。

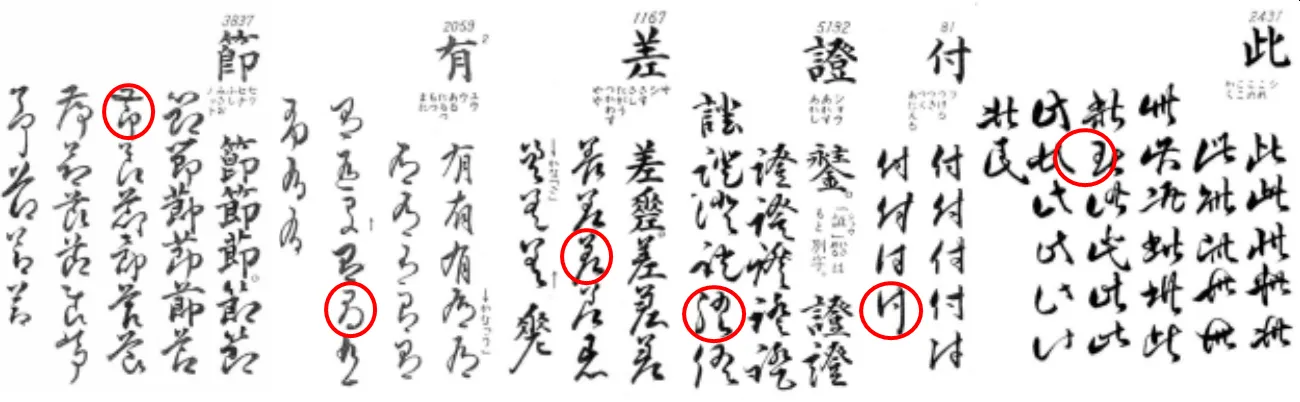

また、御触書や証文によく出てくる言葉を覚える。

「罷」「付」「證」「差」「有」「面」「節」「此」「判」

など。

「瓜連・歴史を学ぶ会」の第1,4、6回古文書教室ノートが分かりやすい。

おわりに

AI使って読めたら良いやと思ってたけど、AIでは全く読めなかった。

ただ覚えても普段使いしないので数ヶ月したらすぐに忘れそうだ。

そして、文書によってくずしの形もバラバラなので覚えるのは厳しい。

講師「分からない言葉があれば一日中辞書を見ながら考察する。これが楽しい」

……全く楽しくない。

僕は読めるようになることが目的ではなく、書かれている事を知りたいだけだ。

ほどほどに最低限覚える事にしよう。