実家の父親から再度「こちらは真作だ」と言われる掛け軸を紹介された。

竹内栖鳳。

祖父の購入品は真作多いよ。

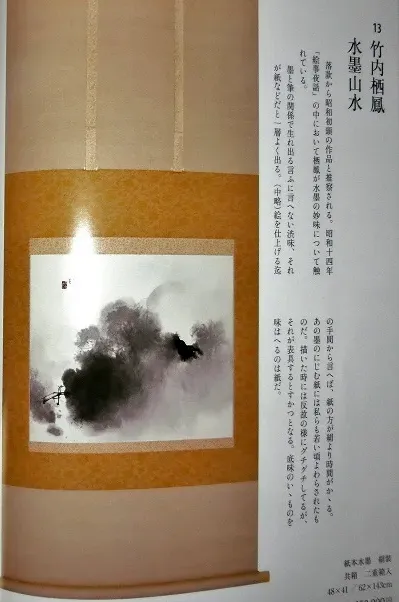

竹内栖鳳イイね!そちらの作品がこちら。

おっこれは!

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

あまりにひどい!

全く原型の影も形もない!

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

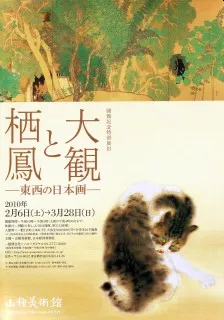

「竹内栖鳳」は「横山大観」「川合玉堂」と並んで「近代日本画の三巨匠」のひとりと称される。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

西の栖鳳、東の大観

と呼ばれる程、近代日本画壇の頂点に君臨した画家。

動物を描けば、その匂いまで描くといわれた達人だ。

そして「省筆」という筆数をいかに少なくして本質を映し出すか、が竹内栖鳳の真骨頂。

あっさりしていても「これは何だろう?」というようなものは描かない(鑑定士「田中大」談)。

この水墨山水は……「もののけ姫」の「祟り神」かな。

子供に聞いたら「これ龍でしょ?」と言ってたわww

因みに本物ならば50万(小型)~100万円。

一見して竹内栖鳳らしくないが、もう少し丁寧に掘り下げていく。

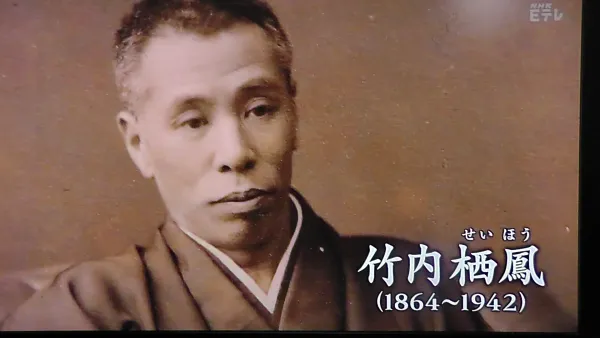

竹内栖鳳(1864~1942)とは?

元治元年11月22日生、昭和17年8月23日没。

戦前の日本画家。近代日本画の先駆者で、画歴は半世紀に及び、戦前の京都画壇を代表する大家である。帝室技芸員。第1回文化勲章受章者。

本名は恒吉。最初は棲鳳と号した。霞中庵の号もある。

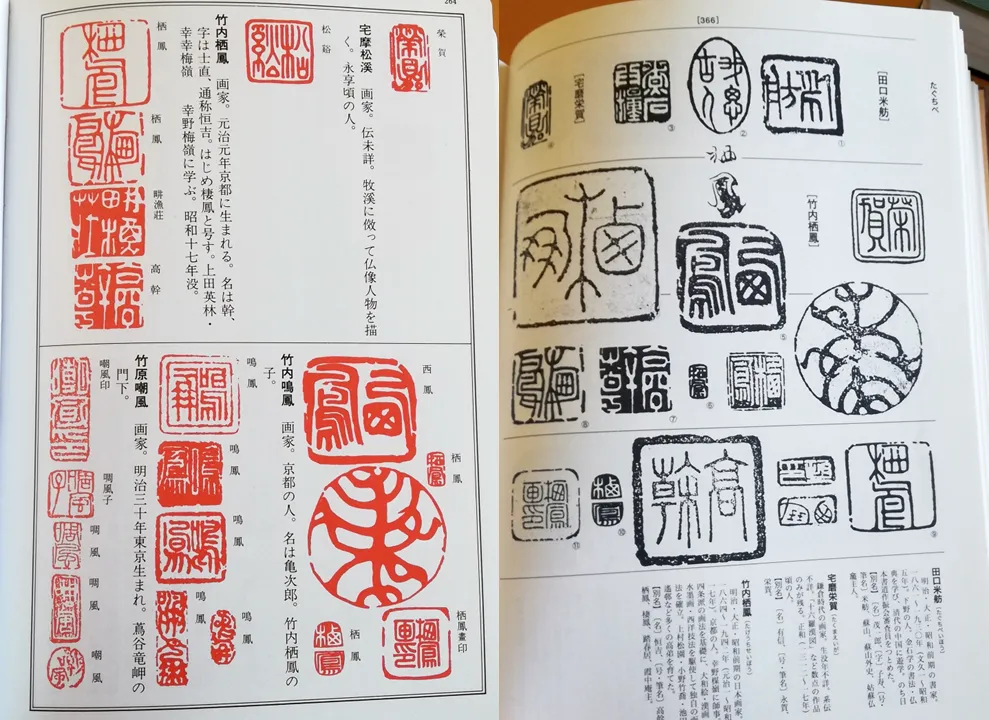

「竹内恒印」 「竹内棲鳳」「竹内栖鳳」「竹内西鳳」「竹内高干」「竹内高幹之印」「竹内」「恒印」 「恒」 「栖鳳」 「棲鳳」 「栖鳳画印」 「西鳳」「西鳳不朽」 「霞中庵主」 「霞中盦主」 「霞中山房」 「高幹」「高幹之印」「高干」 「高干印」「高干之印」「高干私印」「高幹栖鳳」 「栖鳳画印」 「一揮百屏」 「耕漁荘」「耕漁荘主」「耕漁荘主人」「霞中菴」「霞中庵」「霞中盦」「霞中菴主」「霞中山房」 「鳳」 「東山艸堂」(「東山草堂」) 「東山々下是吾家」 「惜春居」「惜春居主」 「麓臺茨室」(「麓台茨室」)「湯原邨荘」(「湯原村荘」)「湯原邨老」「清芬居主人」「文亀亭主人」「耶摩茂々庵」「朋」「幹」「恒」「比佐志」「洋々子」「洋々」「洋洋子棲鳳」「字士直」「士直氏」「士直棲鳳」「日本人栖鳳」「幸野私塾」「栖鳳?古」「帝室技藝員」(「帝室技芸員」)

掛け軸を味わう

まず前提として

竹内栖鳳の作品は共箱が必須!

鑑定箱などの鑑定も必要であり、それらがないと真作と認められないほど。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

それほど贋作が多く、かつ真贋の判定が難しい画家のひとり。

付属品が共箱か確認する

箱には共箱、鑑題箱(識箱・極箱)、合箱がある。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 共箱 | 作家が作品の内容を記した「箱書き」のある箱。蓋の甲や裏に作品名、作家名が記されており共箱が無い作品の価値は半分以下 |

| 鑑題箱(識箱・極箱) | 作家の親族・後継者、鑑定者が、本人の作品であると認定した箱。箱には鑑定・認定した人の箱書きがあり、評価としては、共箱と同等の扱い |

| 合箱 | 本来の箱ではなく類似した別の箱に収納されている箱。価値のありそうな箱だが実際は作品とは無関係 |

この掛け軸は「合箱」であり落款も署名もない。

贋作としても、あまりに稚拙で出来が悪すぎる。

落款印を照合する

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

もちろん、まだ未鑑定の可能性はある。

まず

竹内栖鳳が使用した印章は200種を超えており全部を覚えるのは不可能!

落款印集の常備が必須であり、さらに画風からの判断だけでなく落款と印章を使用した年代を照合する必要もある。

ただ、掛け軸の出来が悪いため、おそらく有名な落款印を真似てる可能性も高い。案の定「栖鳳」のベタな落款印が押されてた。

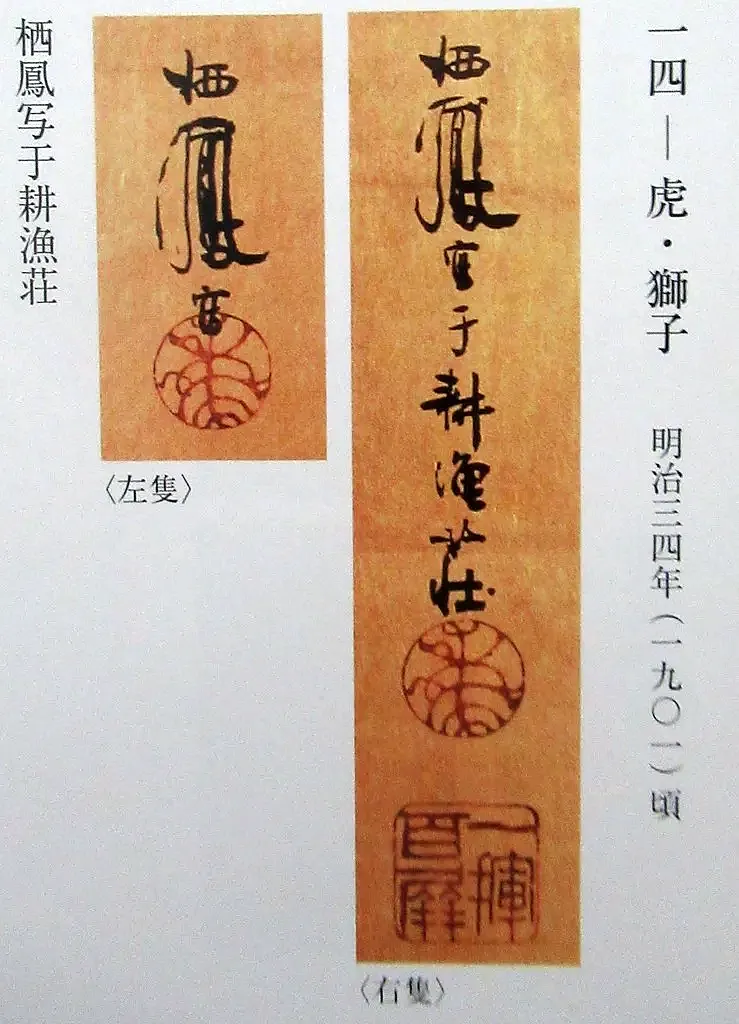

明治34年(1901年)頃の落款印を真似たようだが全体に太く幅も異なり似ていない。

また署名は「棲鳳」となっている。

棲鳳と号したのは明治14年(1880年)から明治34年(1901年)頃までであり、1900年(明治33年)の36歳の時に、パリ万博で『雪中燥雀』が銀牌を受け、その際の視察をきっかけとして7か月かけてヨーロッパを旅行した。

その際、ターナー、コローなどから強い影響を受け、帰国後、西洋の「西」にちなんで号を「栖鳳」と改めている。

つまり、「栖鳳」の落款印に対して「棲鳳」と署名している時点で正しくない。

丁度、ヨーロッパ旅行中に描いたため署名を変えたので新しい落款印が無かった……と考えても苦しい言い訳だ。

そして右下に署名と落款を捺したのは贋作とバレにくくするためか?

絵画を感じる

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

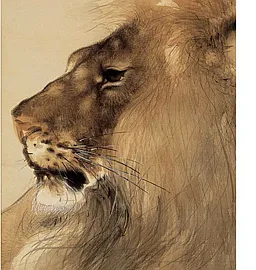

竹内栖鳳は旧弊を打ち破って次々と新しい絵画表現に取り組んだ革新的な作家。

緻密なスケッチを繰り返して生み出された竹内栖鳳の作品からは、

たたずまいから毛並みまで、動物の本質に迫ろうとする姿勢がひしひしと伝わってくる。

これこそが竹内栖鳳。

今回は水墨画であり山水画だ。

破墨により濃淡の薄墨で描かれた木々や下草が画面の大部分を描く……というのが竹内栖鳳の水墨画風の骨頂だが真作と比べると、薄墨で描かれたものが無いのが分かる。

本作品は竹内栖鳳の真作を真似たのだろうが……特徴は似てない。細かく描いてる作品ではあるが。

おわりに

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

今回の作品はプロが見れば一瞬で贋作判定されるようなレベルだった。

でもブログネタとしては十分堪能できた。

なおアマの人のブログが今後大いに参考になりそうなのでリンクしておく。