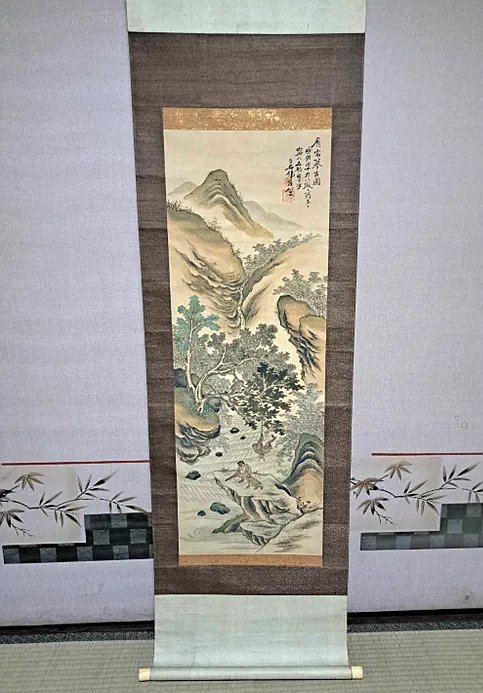

実家の父親から「西郷隆盛の掛け軸は真贋は分からないが、こちらは真作だ」と言われる掛け軸を紹介された。

50年前、私が小遣いが欲しくて本通りの掛軸屋に持ち込んだら、

「鉄斎の若い時の作品です。5万円なら買う。」

と言われたが安過ぎるので売らなかったよ。

そちらの作品がこちら。初めて見たね。

手に入れた経緯は「浅野藩士の桑原氏より譲り受けた」そうだ。

桑原氏は広島藩水主方の藩士。「村上家乗」の作者村上勇蔵の妻の実家に当たる。

幕末期の吉郎二(徳明)は藩の神伝主馬流水術の師範を勤めたことがある。吉郎二の子俊太(喜徹)は電信技士であった。

我が先祖は江戸時代に広島(安芸国)の牡蠣業のパイオニアであり、「株仲間」として商品の流通を独占し大いに儲けていた。

事業費の肩代わりに対する見返り……との事だが水主方の藩士と交流があっても不思議ではない。

まず知っておく事は

富岡鉄斎の作品を見たら贋作を疑え

識者を持ってしても本物の鉄斎の作品を見抜くのは至難の業。

「Yahooオークションで『真作』と書かれた画」だけでなく「デパートで開かれた鉄斎展」や「美術館」にも数点の贋作が混ざっている。

今回は出処が由緒正しいが、果たして真作なのだろうか?

因みに鉄斎の作品でも贋作のほうが上手だと言う専門家も多数いる。

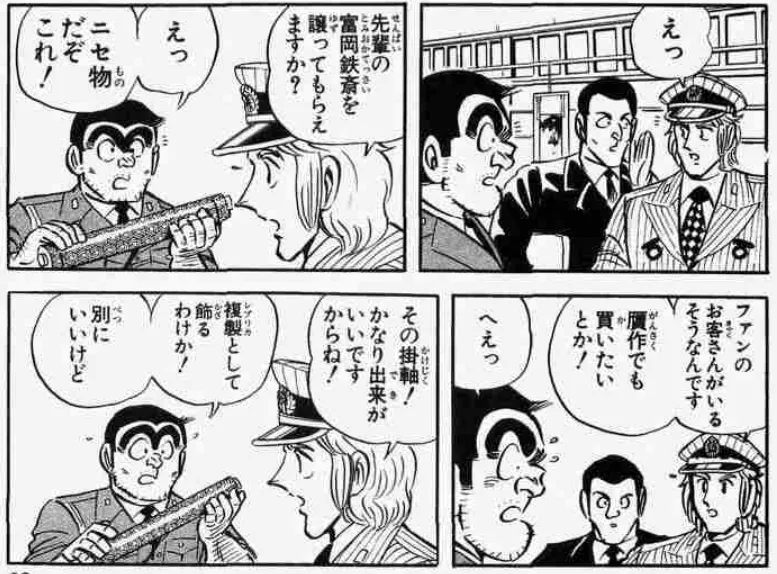

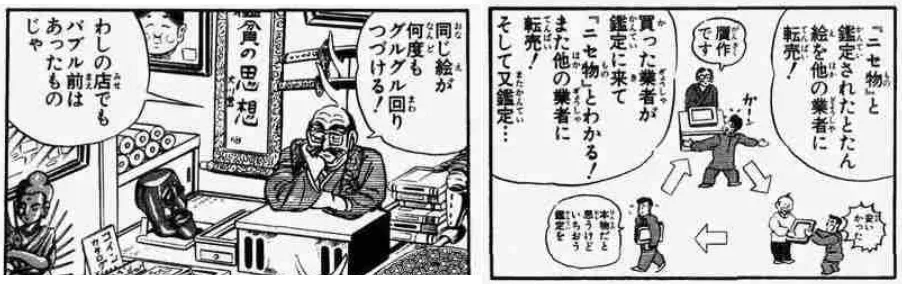

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

掛け軸はそれぞれのレベルに応じ自分自身が見て楽しみ納得いければ十分。

富岡鉄斎(とみおかてっさい Tessai Tomioka)とは何者か?

天保6年(1835)~大正13年(1924)89才没。京都出身の南画家。

名は猷輔を通称とし、のちに道昴・道節と称し、明治のはじめ頃、一時名を鉄斎としたが、しばらくのち百錬に改名。字を無倦

号は鉄斎、鐡史、鐡荘、鐡崖、鐡生

富岡鉄斎は83歳以降の作品から最晩年までが最も輝かしい画業を遺しており、特に88、89歳に描いた作品が最も価値が高いと言われている。

最後の文人画家とも謳われゴヤ、セザンヌとともに19世紀世界三大画家とも称されている。

富岡鉄斎の絵画の真贋鑑定が難しい理由

真作を臨写(手本や原本を見て、文字や絵を書き写す)していることが真贋の見極めを余計に難しくしているらしい。

どうも真作にふれることができた人物が贋作製作に絡んでいたらしいとか……。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

もはや次の漫画の一コマ。

贋作の贋作をしてしまったとは……

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

マジでこの状態なんじゃないの?

つまり、もはや真作がどれか分からなくなってる。

まとめると富岡鉄斎の真贋が難しい理由は次のとおり。

- 贋作が非常によく描けているという点

- 箱書きもよく真似ているという点

- 書家と画家がタッグを組んで贋作を製作している点

- 本物を脇に置いて模写したような形跡がある点

- 本物から紙を漉いて2枚の作品にした相剥本と呼ばれるものがある点

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

富岡鉄斎らしき絵画を読む

「西郷隆盛の掛け軸」調査を以前行ったので、その知識で富岡鉄斎の絵画に挑んでみる!

掛け軸には「合箱」が付属していた。

「富岡鉄斎山水画」と記載がある。「共箱」でない時点でニセモノっぽいんだけどね。

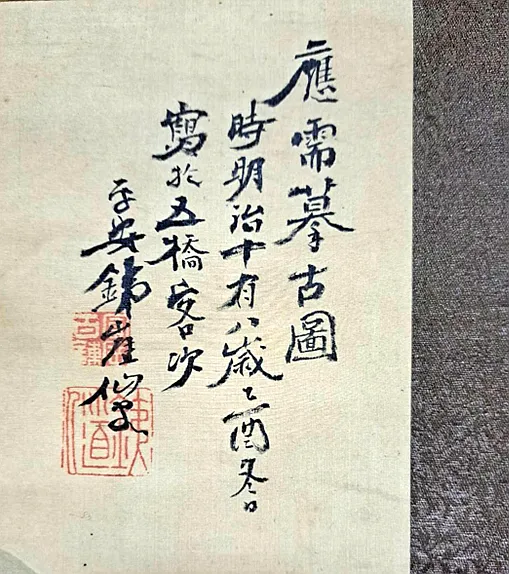

次に山水画に書かれている文面を見てみる。

應需(要求に応じる)纂古圗(図)

時明治十有八歳と酉冬の

寓於五橋客次

学安鐡崖仙史

赤字は半自動的で近い漢字を当ている、誰か教えて。

明治18年(1885年)は酉年で鉄斎は50歳。

なお、文人が好んで号に用いた字句として、仙史(僊史)、道人、散人、山人、野人、居士、逸士、処士、隠士、迂士、逸民、外史、樵客、山樵、漁夫、漁叟などがある。

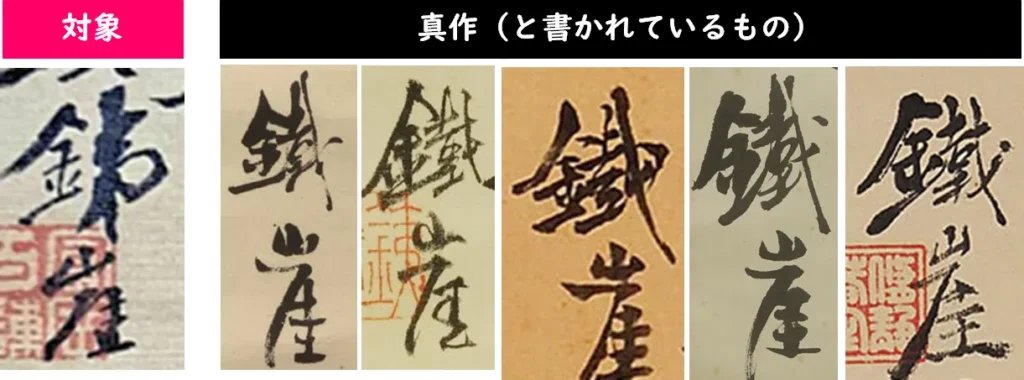

雅号の毛筆を真作と比較してみる

古美術販売サイトやネットオークションで真作と書かれている毛筆の筆跡と比較してみる。

比較……する必要なく、もはや別人の字ww

「崖」という文字ですら、真作と似せるつもりで書いてないでしょww

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

「鉄斎の出来の決め手は字にあり」と言われるらしく毛筆の違いは大事な要素。

少なくとも文字は鉄斎のものでは無い。

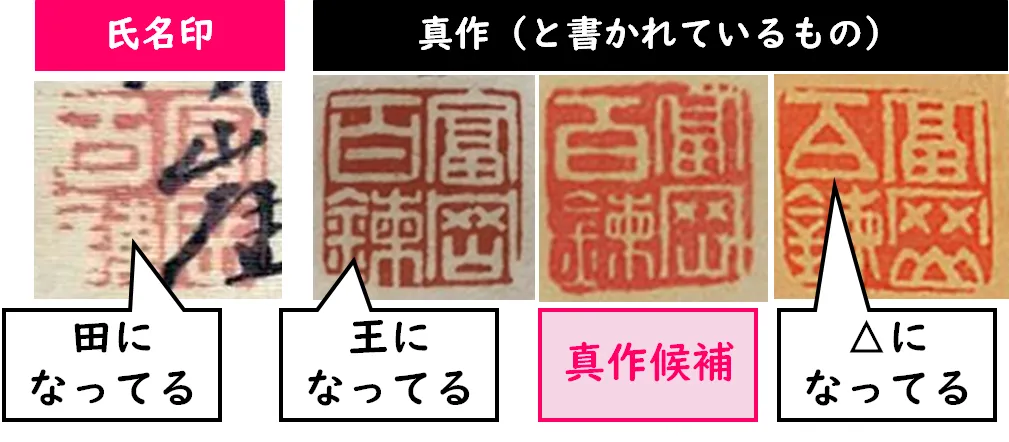

氏名印、号印の落款を真作と比較してみる

もう一つ大事なのは落款(印)。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

古美術販売サイトやネットオークションで「真作」と書かれている絵画から落款を抽出して比較してみた。

鉄斎は印の上に文字があるため画像処理比較は難しい。

・・・・

真作の氏名印も全部違うじゃんwww

似てると思って抽出したけど、なんだこれ?

ネット情報は無視して落款を再調査する

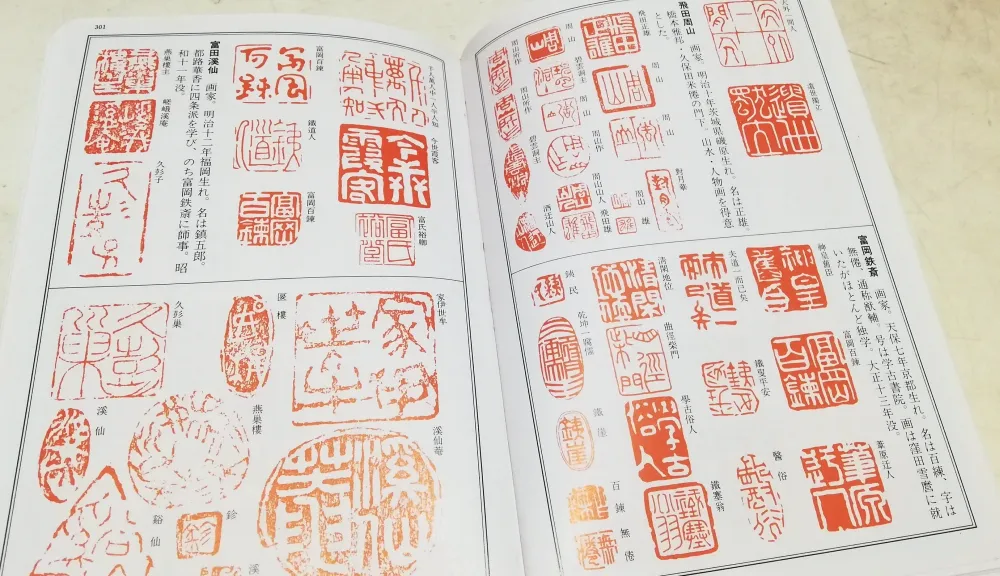

前述通り贋作の贋作もありうるため、こちらの書籍を入手。

鉄斎の落款がp.300に複数掲載されている。

分かったこととして、我が家の絵画に書かれている落款は次のとおり。

- 氏名印は「富岡百練」

- 号印は「鐵道人」

書籍の氏名印を「真作」と考えて、再度先ほど比較していた氏名印を比較してみる。

もはや「ウォーリーをさがせ」状態ww

因みに「王になってる」真作は沢山あった。それだけ鉄斎の落款が多いのかな……。

そもそも贋作作るならここまでやるでしょ。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

まずは西郷隆盛のように全ての落款が整理されない以上、印での判別は難しい。

ただ我が家の氏名印のように「練」が「田」になってる落款で真作はネットになかったけどね。

おわりに

分かったことは「こち亀が偉大」という事だけ。

最近の二ヶ月に1回連載のスカスカな「なろう系」漫画と比べると、一コマの情報量・知識量が多くて、これを週刊誌で40年間続けていた事に脱帽だ。

因みに父親が掛軸屋から「5万円で買う」と言われた50年前は絵画バブル時代幕開けの手前。

真贋関わらず横流しで何でも儲かる時代だった。

© こちら葛飾区亀有公園前派出所/秋本治(88巻:究極の贋作の巻)

富岡鉄斎の作品は触れていくとだんだんに解ってくるモノらしく、私のような青二才は所詮真贋を語れはしない。

ましてや、浅野藩の好意で頂いたものである建前上、結論が分かっても公開は控えておく。

冒頭でも述べたが真贋は学者(専門家)にとっては確かに大切なものだが、本来は山水画を楽しむもの。落款とか毛筆を比較して文句を言うものではない。

なお前回同様、アマの人のブログを大いに参考にさせて頂いた。